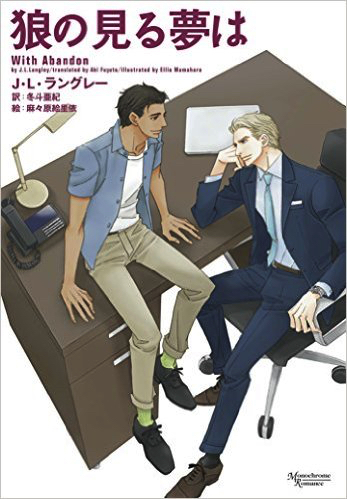

狼の見る夢は

J・L・ラングレー■1

〈いっそ殺してくれ!〉

文面を見た瞬間、マットは吹き出し、先に飛行機を降りた乗客たちをぎょっとさせた。オーブリーからのメールはいつも楽しい。

搭乗ゲートの端によけて後続の客をかわし、キャリーケースを立てて置くと〈どうして?〉とマットは打ち返した。送信ボタンを押して、また歩き出す。

一歩ごとに、心が浮き立つ。ついに大学生活が始まるし、その上、新しい友人とやっと会えるのだ。

ジョージア州立大学に合格したマットのために、キートンがジョージアにいる自分の家族に連絡を取り、満月の夜にマットが向こうの群れと狩りができるよう話を通してくれた。それで、マットは何気なく、キートンの兄のオーブリーにメールでジョージアの気候をたずねたのだった。

以来、オーブリーとたちまち気が合って、二人はメールのやり取りを続けていた。オーブリーはその上、マットが在学中、自分のマンションのゲストルームを使っていいとまで言ってくれて、寮費も浮いた。

キャリーケースを引きながらマットが空港ターミナルに着いた瞬間、またメッセージの着信音が鳴った。

〈経営会議……ZZZ……〉

キートンは兄を言いたい放題けなすが、マットはオーブリーのユーモア精神が大好きだった。だが、とマットは微笑を消す。オーブリーがまだ会社で会議に出ているということは、空港にマットを迎えに来られなかったということだ。残念。

マットの心を読んだかのように、再度、着信音が鳴った。

〈空港の駐車場でタラが待ってる。南ターミナル向かい、五番ゲート、銀のキャデラック。背の高い、黒髪、目のくらむような美人〉

タラは、キートンによれば、オーブリーの婚約者だった。その上、元ミス・ジョージアだ。バッグを肩に揺すり上げ、キャリーケースを引きながら、マットは空港の出口を探した。活気に満ちた建物内には、飛行機への搭乗口しか見当たらない。見える景色も滑走路ばかり。変だ。いや、こういうものなのかも。マットはこれまでニューメキシコから出たことがないし、空港なんて、実はどれもこんな感じなのかもしれない。

マットはお土産コーナーまで歩いていくと、二人いる女性従業員の片方が向き直るまで待った。

「すみません」

マットと同年代の黒髪の女の子がニコッとする。

「何でしょう?」

「すごく間抜けなことを聞いている気がするけど、この空港から出るには一体どう行けば?」

彼女は首を振った。

「間抜けなことなんてないわ。つまり、駐車場に出たいってことでいい?」マットがうなずくと、左側を指した。「あっちに向かって、突き当たったら右でも左でも好きな方へいけば大丈夫」

「ありがとう」

言われた通りに歩き出した時、またメッセージの着信があった。知らない番号からだ。

〈今、何着てる?〉

は? 読み間違いかと、マットはまたたいた。これ、テレフォンセックスの誘い文句じゃないだろうか。今のところそんな相手もいないのに。

〈タラだけど。車を遠くに停めちゃったから、空港の中まで来てる〉

「あっ」

呟いて、マットは返信した。

〈白いポロシャツ、ブルージーンズ、黒いスニーカー〉

〈うーん、それだけじゃちょっとね。ほかに目印は? 私はファルコンズの赤いキャップ、黒いタンクトップ、デニムの短パン。結んだ黒髪〉

マットも打ち返した。〈短い黒髪、一七五センチ、黒いダッフルと黒いキャリー〉

〈バッチリ。今、第二手荷物受取所まで来た。すぐ会えるね、探して!〉

通路の少し先に動く歩道を見つけて、マットは小走りに近づいた。周囲の人々は動くベルトコンベアの上を立ちどまることなく歩いていく。マットも数歩、歩いてみた。ぐんぐん進んでいく。漫画の超高速移動シーンのようだ。

「すっげえ」

笑って、マットは足取りを早めながら、携帯で歩道の写真を数枚撮った。短い動画も。残念ながら、動く歩道はあっという間に終わってしまう。携帯をしまって通路の奥を目指した。

行く手のエスカレーターが手荷物受取所行きのようだ。マットはエスカレーターに乗って携帯の留守電をチェックした。何もなし。携帯を出したついでに、さっきの歩道の動画がちゃんと撮れているかたしかめる。

エスカレーター終端の金属板にゴムの靴底が引っかかり、体がつんのめった。数瞬、そこでバタバタ両腕を回したが、前に倒れこんだ。床にゴンと顎を打ちつけ、手から携帯が飛ぶ。しまった。キャリーケースが隣に倒れ、肩のバッグが背中にドサッとのしかかってきた。

馬鹿だ。起き上がろうとした時、宇宙一かぐわしい香りがマットの鼻をくすぐった。木々の香りに、かすかにピリッと、スパイスとバニラの香りが絡んで……。

「うわ! 大丈夫?」

女性の、ハスキーな声がマットにたずねた。

マットの股間が、むくりと頭をもたげる。彼は目をとじ、息を深く吸いこんだ。そう言えば、花のような優しい匂いもしている。

目を開けると、すぐ目の前に二本の脚がそびえていた。ドクロと、交差した骨のマークがついた黒いゴムサンダル。

まずい。マットはもう一度、嗅いだ。官能的な匂いがますます強まる。ズキズキうずく顎と自尊心の痛みにも負けず、ついに股間がぴんとはね起きた。やばい——マジでやばい。この天国のような匂いの中でゴロゴロ転げ回りたい。

メイトだ。

頭がそう囁く。

違う!

心がそう叫び返す。

胃はキリキリするし、頭がぼうっと軽い。

「そんなわけない、ありえない、絶対——」

マットは顔を上げ、もっと上げ、日焼けした長い脚、ラフなカットのデニムショートパンツに包まれた丸い尻、短パンからのぞく細いウエストへと順に視線をたどった。さらに上では、黒いタンクトップを見事な胸が盛り上げている。髪は黒く、アトランタ・ファルコンズのキャップの下で一つに結ばれていた。

「……タラ?」

「マット? だよね?」タラはしゃがみこんで、華奢な手をさし出した。「大丈夫?」

「恥ずかしくて死にそうだけど、無事。ありがとう」

マットはぽんと勢いをつけて立ち上がる。少しくらくらして、ズキズキして、かなりいたたまれず、混乱していた。

落とした荷物を集めてダッフルを肩にかけ直している間に、タラが携帯を拾ってくれた。その時になって初めて、マットはタラの顔を見る。

オーブリーの言う通りだ——まさに目のくらむような美人だった。姿も見事だが、顔も整って美しく、しかも化粧っ気はまるでない。マットのイメージとは大きく違う。

ぱっと、明るい笑みが、タラの顔をなおさら輝かせる。マットと同じくらいの長身だが、どこもかしこも女らしい体つきだ。近くに来ると、あのスパイシーな香りの元が彼女だということにもはや疑問の余地はなかった。マットの首と肩がぶわっと火照る。

「邪魔だ、のろま!」

男にせかせかと追い越され、はっと我に返ったマットは、周囲を見回して自分が通路の真ん中に突っ立っているのに気付いた。

「ファック・ユー、くそったれ!」

男の背中へ向けてタラがあまりにかわいい南部訛りで怒鳴ったものだから、マットはうっかり彼女の口の悪さを聞き逃すところだった。

タラがふうっと溜息をつく。

「どいつもこいつも。大丈夫、マット?」

行こう、と手で示し、マットに携帯を手渡した。

落ちつけ、しゃんとしろ。右足、左足と、一歩ずつに集中し、パニックを抑えこみながら、マットは荷物のベルトコンベアまでたどりついた。喉につかえた塊をごくりと飲み下し、タラに微笑みかける——タラから笑いかけられては、ほかにどうしようもない。だが頭の中ではくり返しくり返し、こんなのはありえない、とぐるぐる回っていた。しかし本当なのだ。マットの目はいつも正確とはいかないが、嗅覚はたしかだ。

「マット?」

ブザーが鳴り、荷物のコンベアが動き出す中、タラがじっと彼を見つめていた。

「ごめん、ちょっとボーッとしてた。間抜けなことしちゃったなと思って……動く歩道の動画がちゃんと撮れてたかどうか、チェックしようとしたんだ。弟に見せたくて。うち九人兄弟なんだけど、皆、ああいうの見たら凄いって思うだろうし、それで——ああもう、べらべらしゃべってごめん」

タラがふふっと笑って、マットの上腕をつかんだ。

「気にしないの。怪我してないなら、全部なかったことにしちゃおうよ」

少しだけ口をとじていてから、彼女はヒュッと低い口笛を鳴らした。

「まったく、キートンに会ったら一発ひっぱたいてやらなきゃ。あいつ、あなたがこんなに素敵だなんて一言も言ってなかったんだから!」

マットはちらほらと出てくる荷物を見つめた。素敵だって?

「ありがとう……」

「それにしても、九人兄弟?」

「うん。俺が一番上」

マットの荷物が姿を見せ、彼は流れてくる鞄を取ろうとかまえる。

マットが肩にかけているダッフルバッグへ、タラが手をのばした。

「手伝うよ。まだちょっと立ち直ってないみたいに見えるし」

ダッフルを取ったその重みに目を見張り、よろっとした。だが彼女はすぐにキッとして背中をのばす。

「それ、結構重いから。俺が——」

眉を上げ、タラはマットのキャリーバッグもつかんだ。

「お断りよ、かわいこちゃん。あなたはお客様なんだから。この荷物は私が。あなたはそっちのを」

マットはベルトコンベアから大きいスーツケースを取って、行こう、とタラを手でうながした。自分がスーツケースひとつで、タラに二つも荷物を運ばせるのはどうにも落ちつかなかったが、彼女はいわゆる可憐なだけの花ではなさそうだ。反論すれば言い返されるだけだろう。これが、元ミス・ジョージア?

「その、ありがとう」

「喜んで。旅は順調だった?」

「それなりに。ただ、この空港からどうやって出られるのか迷っちゃって」

「そうなの、ここ変でしょ? この通路をずうっと来ないとと空港ターミナルから出られないなんてね」

肩を並べてジョージアの強い陽射しの下に出ると、タラは陽をさえぎろうと帽子のつばを深く下げた。

「ねえ、どうもブリーはまだメイコンから帰れないみたい。とりあえず二人でランチに行って、それからあなたを家に送ってこうと思うんだけど、どう?」

「ブリー?」

明るすぎて、まばたきしながら、マットは速い鼓動を鎮めようとする。この困った勃起がさっさとおさまってくれればいいのに。

「ああ、オーブリーのこと」

望みはかなった。オーブリーの存在を思い出した瞬間、氷水を浴びせられのようにマットの勃起がへなへなと萎えた。タラをどうしたらいいかもわからないのに、問題はそれだけではないのだ。オーブリーはどう思うだろう、自分の婚約者がマットのメイトだと知って?

■2

「あっという間にイクくらい上手くしゃぶりますって」

靴の爪先がボルドー色の分厚いカーペットに引っかかり、オーブリーはよろめいた。ぐっと腹の底が締まり、腰が熱を帯びそうになるが、歩く足はとめない。

カーソン・ロペスがその気になってしゃぶれば、金属のメッキだってしゃぶり取れそうだ。実に貪欲な、淫らな舌だった。その誘惑に勿論、オーブリーの心も揺れる。細身で黒髪の美形はまさにオーブリーの好みそのものだったし、その上、カーソンは相手としても安全だ。二人の関係が明るみに出れば、カーソンもまた、オーブリーと同じほど多くを失う。

だが、迷いはほんの一瞬だった。どれほど誘惑的でも、駄目だ。今日は用がある。マット、すなわちマシュー・マーヒカンを家に迎えて、月曜から大学に通う準備をさせなければ。

「今日はやめておく」

二人は廊下の角を折れ、エレベーターへ向かった。

象眼を施されたウォルナットのドアの前に立ちどまると、カーソンが身を傾けて、また囁いた。

「よしましょうよ。俺だって、あなただって、一発抜きたいでしょ。ごまかさなくたっていい」

腕時計を見やって、オーブリーはエレベーターのボタンを押した。

「違う、ごまかすとかじゃない。とにかく、悪いが無理なんだ。二時間前にアトランタに戻っている予定だったんだからな」

カーソンはオーブリーの方を向き、睫毛をはためかせた。

「遅れる分、しっかりいい思いさせますよ?」

歌うような節回しに、オーブリーはつい笑っていた。

「そうだろうよ、お前なら——」

「ゴホン」

カーソンが咳払いをしてすっと後ろに下がる。その視線はオーブリーの左肩の向こうを見ている。カーソンを包む欲情の匂いが、ピリリと緊張を帯びた。

「CEO、六時の方角」

ぼそっと囁く。ノートパソコンの入ったケースを、股間を隠すように前で持ち直し、カーソンはたずねた。

「ファルコンズのシーズンシート、今年も借りたんですか?」

視覚や聴覚より先に、オーブリーの嗅覚が二人の会社幹部の接近を感じとった。一人は人間、もう一人は、唯一この会社内での群れの仲間、オリン・ボスキーだ。まさに最悪のタイミング。よりによって、カーソンの欲情と勃起を嗅ぎつけられる人狼と出くわすとは。オーブリー自身はそこまで体が反応していなかったのが、せめてもの救いだった。まあボスキーから見れば、カーソンのような若い人間は風が吹いたってサカるようなものだろうし。

背後からの「若すぎる」「経験不足」という言葉が耳に入り、オーブリーは目の前のカーソンに意識を戻した。

「いや、前のシーズンで俺とタラはスタジアムに行くよりテレビで観る方が多かったんでね。金のムダだから、今年はやめた。どのみち、父がまたシーズンシートを会社用に契約したし」

二人の横に立ったラルフ・カッチャムが「やあ、レイノルズ。ロペス」と挨拶した。

「どうも」

カーソンが、カッチャムとボスキーにうなずき返す。オーブリーも軽く顎を引いた。

「ラルフ。オリン」

南部育ちのオーブリーはずっと、目上や年上の人間にはもっとかしこまって、ミスターやミセスという敬称を使うよう教育されてきた。あえてこうしてファーストネームで呼びかけたのは、露骨なほどの権力の誇示だ。オーブリーこそレイノルズ社のトップだということを、この二人に知らしめておきたい。

「やあ、お二人とも」

ボスキーはカッチャムに一歩寄り、金褐色の髪の頭を少し傾けて、鞄と逆の右手を軽く上げた。

エレベーターはまだか。午前中ずっと、会社の新たな方針に対するこの二人の煮え切らない態度につき合わされてきたのだ。重心を移し、オーブリーはドア脇の緑の大理石の壁に少し体を寄せた。こんなにかかるとは。たしかに最上階とは言え、専用エレベーターなのだ。

オーブリーの心を読んだかのようにカッチャムがエレベーターのボタンを押し、小脇にはさんでいた新聞を床に落とした。「しまった」と屈もうとしたが、膝がコキッと鳴って、また背をのばした。

「ああ、俺が」

オーブリーは膝を付き、新聞を拾う。でかでかとした見出しが目に入った。『デニソン、セックス・スキャンダルで辞任』。

流し読みしながら、オーブリーは立ち上がる。ジェイムズ・デニソンはライバル会社のCEOだった。

「残念なことだな」カッチャムが新聞を指す。「有能な男なのに。グレンコープ社には大きな損失だ」

「ああ。人格者でもあった」

オーブリーはチャリティイベントで何回かデニソンと顔を合わせたことがあった。眉をしかめ、彼は記事から視線を引きはがすと、くるっと丸めた新聞をカッチャムへ返そうとした。

カッチャムが手を振る。

「持っていくといい。もう読んだから」

「どうも」オーブリーはパソコンケースの、外ポケットに新聞をさしこんだ。「いつ、デニソンはこんなことに?」

「聞いてないのか。二日前からの騒ぎだよ」

ボスキーがあきれ顔をして、鼻で笑った。五十歳というにはガキっぽい表情だ。孫娘と遊びすぎか。

オーブリーは奥歯をぐっと噛んだ。今日の経営会議とマットを迎える準備に忙殺されていたのだ、ニュースはおろか株価すらこの二日ほどろくに見ていない。

ボスキーが、オーブリーの反応には無関心に続けた。

「デニソンは、オフィスでインターンと一緒にいるところを人に見られたのだよ。男のインターンとな」

カッチャムがうなずく。

「会社はデニソンを不道徳な行状で解雇するつもりだったが、先手を打ってデニソンの方から辞めた。二十四年も在籍した会社をね。残念なことだ。相手が女だったら問題なかったろうに。先月、別のCEOと秘書の密会が発覚したが、懲戒にすらならなかったよ」

「言わせてもらえば、デニソンの自業自得だな」ボスキーがせせら笑う。「馬鹿な男だ。ここはジョージアだ、カリフォルニアとは違う。あんなことがこの辺りで許されるわけがない」

エレベーターが到着し、チャイムが鳴ってドアが左右に開く。オーブリーは無言の感謝を捧げた。この手の下らない話など聞きたくない。エレベーターへ乗りこんでいく皆の背中を見ながら、一瞬、目をとじた。納得できない話だ。覚えている限り、デニソンは独身だ。不倫ですらない。だがこの南部では、大スキャンダルなのだ。オーブリーは怒りを押しこめ、皆に続いた。

エレベーターの扉が閉まると、ボスキーが咳払いをして一階のボタンを押した。その目はオーブリーを通りこし、カーソンをじっと見ている。

数秒、ボスキーは黙っていた。その視線がゆっくりと下がり、少し見つめ、またじりじりと戻った。

「ロペス、このブキャナンホテル・メイコンの、支配人補佐としての仕事はどうだね?」

一体——? うなじと腕の毛がそそけ立ち、オーブリーは身震いをこらえた。不意に、空気がひどく濃く感じられて、息ができない。オーブリーは咳払いをした。偶然だ、他意などあるわけがない。

「気に入っています」カーソンがもぞもぞして、背広が擦れる音を立てる。「スタッフは一流だし、一緒に働いていて楽しいですよ」

力を抜こうと、オーブリーは肩を回した。ボスキーのオフィスはこのメイコンにあるが、カーソンの性的指向まで知るわけがない。カーソンはオーブリーと同じくらい慎重に秘密を守っていた。

「系列ホテルの中で、私もここのメイコンが一番好きだよ」

ボスキーがブリーフケースを持ち直し、両手で腰の前に下げた。

オーブリーはノートパソコンのケースを逆の肩に移し、深呼吸をした。こんな密閉空間では、人狼の感覚の鋭敏さはむしろ呪いだ。カッチャムは今朝ひげを剃る時にローションをつけすぎているし、カーソンの動揺の匂いが小さな密室にあふれ出している。その中に欲情の匂いも……しかもなんと、カーソンのものではない。オーブリーは唾を飲み、驚きを表情に出さないようにした。まるでトワイライト・ゾーンに迷いこんだ気分だ。

いつの間にかカーソンがオーブリーのすぐ背後にいる。彼の体温がオーブリーの背中にじんわりと伝わり、温かな息がオーブリーの首全体にかかる。ボスキーは二人を凝視していたが、オーブリーの視線に気付くとふいっと目をそらした。

ボスキーの態度が、どうも妙だ。オーブリーの手のひらが汗ばみ、喉が詰まりそうだった。カーソンから一歩離れる。二人の関係をどこかで見透かされてしまったか? こんなにうろたえるなど彼らしくない。デニソンの辞任の話で神経質になっている。ネクタイをいじった。緊張の匂いをどうにかごまかさないと。

「ここは暑いな」

「ああ」とカッチャムがうなずいた。

オーブリーはチラッとカーソンを見た。カーソンは無表情で、見た目だけでは彼が動揺しているとはわからない。

一歩前にずれたオーブリーは、ほとんど操作盤に突き当たりそうだった。だがカーソンと距離を取りたい。

やっとエレベーターが止まり、ドアが開いた。

すぐにでも出たかったが、カッチャムとボスキーを先に通した。エレベーターを出た二人は横に動いて、オーブリーとカーソンが下りるスペースを空ける。立ち去る前に、二人ともオーブリーに握手の手をさし出した。

カッチャムが先に去ると、ボスキーはオーブリーの肩をポンと叩き、首を傾けて首元をかすかにさらした。目に留まらないほどの動きで、人間は見すごすだろうが、人狼のオーブリーには敬意を示す挨拶だとわかる。

歩き出しながら、ボスキーが肩ごしに言い残した。

「親父さんによろしくと。そのうち電話をくれるよう言っておいてくれ。ゴルフに行こうと、前から言っていてね」

「伝えておく」

オーブリーは奥歯を噛む。ボスキーはまるでカーソンなど存在しないがごとく、完全に無視していた。

二人が去ると、カーソンがまたオーブリーのそばに寄った。「ゴルフに行こう」と、小馬鹿にした口調で言ってくる。

冗談じゃない、ゴルフは大嫌いだ。

「お断りだ。どうしてああいうオヤジどもはゴルフが最高の接待だと思ってるんだ?」

カーソンは笑いながら歩き出した。さっきまでの緊張はもう消えている。

「さあね。あなたは、どうしてそんなにアトランタへ帰りたくて仕方ないんです? 心ここにあらずだ」

「友人が来るんだよ」

エレベーターの中でのボスキーとのおかしな雰囲気について、カーソンに問いただすべきなのだろうが、一体どう切り出したものか。人狼の鋭敏な感覚がなくとも、カーソンの動揺に気付けただろうか?

「ああ、友人?」とカーソンが笑みを大きくする。

「その手の友人じゃない」

オーブリーにそんな相手などいないと、カーソンは誰よりよくわかっている筈だった。安全のために、一夜限りの関係ばかりだ。名前も知らず、何のしがらみもない相手だけ。オーブリーはそれでよかった。唯一の例外がカーソンだが、そのカーソンとも親しいわけではない。社外での個人的なつき合いは何もない。

携帯電話のメール着信音が鳴った。上着のポケットから眼鏡を取ってかけると、オーブリーは携帯に目をやった。メッセージが来ている。

〈彼! むちゃくちゃ! イイ男!〉

「タラ……」

オーブリーはマットの容姿についてさっぱり知らないが、マットは元々オーブリーの義弟であるチェイの群れに属していて、アパッチの血を引いているので、見た目もいいだろう。

「彼女とそのうち結婚するんですか?」

「何?」

オーブリーは携帯の手を下ろし、カーソンに注意を戻した。

「タラの話になると、いつもいい笑顔になるから」

そうなのか? オーブリーは肩をすくめて言いかかった。

「タラとは——」

また着信音。オーブリーは携帯をかざして読んだ。

〈ホントにホントに。この子大好き! すごくいい子!〉

マットの人柄のよさも、キートンの絶賛ぶりと、マットと交わしたメールからもうわかっていることだ。

オーブリーは目で天を仰いだ。

「ティーからマットを救い出しに行かないと。すっかりマットを気に入ってる」

ポケットに携帯電話を戻し、眼鏡を取ってやはりポケットにしまった。

カーソンが彼を追いながら、

「ああ。彼女に熱を上げられたら困りますもんね」

いいや、まったく違う。オーブリーは受付のキャリーに手を振って通りすぎ、自動ドアへ向かった。嫉妬などしていない。まさか、そんな気持ちはない。もしタラとマットがつき合い出したところで、二人がいきなりオーブリーを邪魔者扱いするわけでもないだろうし。

「そうじゃない、本当に。マットを助けに行くだけだ」

カーソンが肩を揺らして返す。少しばかり愉快そうな声だった。

「じゃあ、逆ですか。タラに取られたくない相手?」

オーブリーはまじまじと、カーソンを見つめた。カーソンが笑い出しながら力強くオーブリーの肩を叩く。

「冗談冗談。しかし凄い顔してますよ!」

「馬鹿」

オーブリーがうなる。

カーソンはさらに大声で笑った。

黒いフォルクスワーゲン・ジェッタの後ろで足を止め、カーソンが上着のポケットをゴソゴソ探る。車のトランクが開くと、オーブリーに背を向けてノートパソコンのケースをしまった。トランクをしめ、オーブリーへ近づく。

「じゃ、お友達と楽しくすごして下さい。またあなたがメイコンに来た時にでも、ご一緒できれば」

「ああ、そうだな」

オーブリーは手を振って自分の車へ向かった。タラに、嫉妬? つい鼻を鳴らす。下らない。マットをろくに知らないのに。たしかにメールのやりとりで、マットに奇妙なほどの親しみを覚えるようになっていたが、所詮はメールごしの仲だ。マットを大勢の中から見分けられるわけでもなければ、声を知っているわけでもない。メールで気が合うというだけで、相手を知っているとは言えない。厳密には、オーブリーとマットはまだ友人ですらないのだ。ほんの、他人……。

『彼女とヤッちゃえよ、でなきゃ兄弟の縁を切るからな』

耳元で携帯電話をきつく握りしめ、マットは窓から都会の街並みを見下ろした。窓ガラスに額を叩きつけたくてたまらない。こんな、自分に不似合いな、父の年収より高そうなマンションの部屋の中で、メイトだとわかったばかりの女性と二人きり。しかも助けを求めて電話した弟はまともな助言ひとつしてくれない。

「ローガン——」

『すっげえいい女じゃん。俺、今ネットで彼女がミス・ジョージアになった時の写真を見てんだけどさ、マジ——』

その向こうから、ローガンの親友、スターリングの声がした。

『お前バカだろ、ローガン。ネット見てないで俺の電話返せって。あのな、マットはゲイなんだよ? お前の言ってることは自然に反する』

『自然? 何言ってんだよ。ゲイだとかも関係ない、俺が言ってんのはごく当たり前の話だって。兄貴は狼で、メイトと結ばれるのがそれこそ自然なことだろうが。人狼にとって、メイトの前じゃゲイだのなんだのの区別なんか吹きとんじまうんだよ』

ローガンは、何でこんな当然のことを説明しなきゃならないんだと言いたげだった。

『兄貴? いいか、本能のままいけ、な? つまり彼女が兄貴のメイトなら、メイトなんだよ。どうこう変えられるもんじゃないだろ』

マットはうなずいてから、電話ごしでは見えないのに気付いた。

「ああ。わかってる。ただ——」

そこまでの確信がない。何というか、最初に思ったより事態は複雑かもしれない、と思いはじめていた。

マンションのこの部屋に入った瞬間は、たちこめるメイトの匂いに息がとまるかと思った。一瞬目がかすみ、あやうく狼の目に変化しかかったが、まばたきでこらえた。どうして体の反応が強まったり弱まったりするのだろう? タラと、閉ざされた空間に入ると、匂いに対する反応がいきなり激しくなる。

『駄目、駄目だよそんなのは!』またスターリングが割りこんだ。『間違ってる。マットはゲイなんだ。以上! それだけ。ピリオド。絶対、男のメイトがいる筈だよ』

どこかで遠くクラクションが鳴り、ローガンがふうっと、芝居がかった溜息をついた。

『お話にならないね。そんなルール通りにはいかないんだよ。俺たち人狼に選択肢はない。あのさ、今回のことは俺だって嬉しかないさ。俺だって……もしお前らに呪われて男のメイトとくっつけられたら、その時は——いややめとこう、とにかく重要なのは、俺たちにはメイトを選べないってこと。誰にもだ』

『選べないさ、わかってる。でも自分に合わないメイトが来る筈ない!』

スターリングの声は激昂していた。

マットは、スターリングの言葉にこくんとうなずき、床から天井までの大窓に背を向けて、ベッドへ向き直った。ベッドの、精巧な装飾がある鉄の足板のそばに、彼のスーツケースが置かれている。バッグは青いシーツの上だ。荷ほどきするべきか? タラがマットのメイトだと知っても、オーブリーはマットをここに置いてくれるだろうか?

電話の向こうでガサゴソする音と悪態が聞こえてから、スターリングが言った。

『マット?』

『話は終わってねえって』ローガンが怒鳴った。『返せよ!』

さらに騒がしい音がする。

『残念』スターリングの声は少し楽しげだった。『マット?』

「ああ聞いてるよ、何だい、スターリング?」

マットは重い足取りでベッドへ向かうと、バッグを横に押しやって腰かけ、また窓の外を眺めた。

『もしかしたら勘違いってことはない?』

『スターリング! そんなこと聞いたってしょうがないだろ』

ローガンが後ろから抗議の声を上げる。

体の向きを変え、マットはベッドに横たわると、真っ白な天井と埋め込み型のライトを見上げた。

「わからないんだ。俺、嗅覚はかなりいい方なんだけど、でもタラに対しては反応が安定しないんだよ。それって普通なのかな? ほら、うちの親父だって普段から目が変化したりはしてないし。レミやジェイクもそうだよね」

思えば、マット自身の目も、実際には一度も変化していない。マットは立ち上がるとまた窓辺まで歩いていった。とてもじっと座っていられない。

『ああ、長く一緒にいれば体の反応もコントロールしやすくなる。くそ、困ったな。こんなのおかしいよ』スターリングはがっかりしているようだった。『レミが自分はゲイじゃないって思いこんでた時だって、運命——かどうかは知らないけど——はちゃんと真実を見抜いてた。だからレミにはジェイクがいたんだよ。俺だってリースと出会えた。それに——』

『チェイはキートンと出会ったろ』俺はいつも正しい、という口調でローガンが割りこんだ。『だから選べないんだって。ほら俺の携帯返せよ』

こんな状況なのに、マットはつい笑みを浮かべていた。弟のローガンは滑稽なくらい偉そうで、いっそしゃべるより胸を叩いて「ウッホ」とか言う方がお似合いだ。いつか出会うだろう彼のメイトには同情する。スターリングの手からまだ携帯をむしり取っていないのが驚きだが、きっと運転中なのだろう。

マットは耳から携帯を離し、時間をたしかめた。正午——ああ、東部時間に設定し直すのを忘れている。時間帯設定を変えると、また電話を耳に当てた。

時差以上に、大きな変化への対応を迫られるのだろう。アトランタに住み、大学へ通う生活に慣れるだけではすまない。女性のメイトにも慣れなければ。何といっても、ローガンは正しい。メイトは選べないのだ。それでも運命はジェイクとレミ、リースとスターリングを正しくめぐり合わせた——と思いたいが、キートンとチェイがいる。キートンはともかく、チェイが問題だ。ゲイではないのに、彼のメイトは男のキートンだった。

『おーい、兄貴? 大丈夫か?』

ローガンが少し口調をやわらげた。

「ああ、大丈夫。多分、俺、はっきりそう言ってもらいたかっただけだ」

チェイは、幸せそうだ。たしかにキートンはチェイの好む性別——女性——ではなかったかもしれないが、チェイはキートンを愛しているし、心の底から満ち足りていた。

マットは部屋を横切って、またベッドにぼすっと倒れこんだ。

「誰にも言うなよ。スターリングにも口止めしといてくれ。まだ皆に知られたくないんだ」

数秒、電話口からは風のうなりだけが聞こえていた。ローガンは車のルーフを開けて走っているようだ。やがて、ローガンがたずねた。

『いくら出す?』

『ローガン! てめえぶっとばすぞ!』

けらけらっと、ローガンが邪悪そのものの声で笑う。

笑えるものならマットも笑っただろうが、弟のご機嫌な様子にいきなり足払いをくった気分だった。弟を叩きのめしてやりたいと願ったのは十五歳の時以来だ。

「本気だぞ、ローガン。でなきゃお前が去年、サンドヴァル郡の女の子に会いにこそこそしのんでいったのを父さんに言うからな」

『わかったよ、俺の負け。誰にも言わないって』

ローガンは、脅しに屈したというよりおもしろがっているようだった。多分はじめから、マットの秘密を吹聴して回る気などなかったのだろう。

ふわりと、花のような香りが部屋に漂ってきた。背後でノックの音がする。マットが肘をベッドについて身を起こすと、扉口にタラが立っていた。

「ブリーもすぐ帰るって。もう私も行くね、うまくすれば行き違いのエレベーターに乗れるかも。またあいつのファルコンズの帽子をパクったのがばれる前に帰らなきゃ」とキャップの位置を直し、ぐっと深くつばを下げた。「じゃあね、って言いたくて」

『マジかよ!』ローガンが声を上げた。『今の、彼女? エロい声してんな!』

マットの胃が一気に重くなる。タラが、帰るって?

「ちょっと待ってろ」

電話口にそう言ってから手を通話部分にかぶせ、マットは立ち上がった。ベッドをぐるりと回りこんでタラへ歩みよる。

タラがマットをハグして、頬にキスをした。

「また、様子をうかがいに電話するから。大学が月曜に始まる前に、一緒に出かけられるといいんだけど。多分明日はブリーが休みを取ってあなたを手伝ってくれると思うし、そうねえ、土曜とかどう?」

もし、その時までここにいられたら。マットは無理に笑顔を作って、ハグを返した。

「楽しみにしてる」

彼女が帰ると聞いて、ほっとするよりも残念な気分だったが、距離を置くのはいいかもしれない。頭を整理する時間が要る。

「よし、じゃあ電話に戻って。すぐオーブリーも来るから」

タラは手を振って、ドアの向こうへとのんびり消えていった。

マットはまた電話を耳に当てる。

「じゃあ、もういいか?」

『先走って何か決めるなよ』ローガンが言った。『俺、大学用に貯金してるんだ。何ならその金でそっちで部屋を借りればいい』

「駄目だ、そんな金に手を付けられるか。もし話がこじれたら、俺は家に帰るか、別の学生ローンを探してみるよ」

ローガンは、苛々した様子で溜息をついた。

『とにかく、まだ決めるなって。何か言う前に、オーブリーがどんな奴か見きわめろ』

「決めてないよ。一晩寝て、まずは自分の立場をはっきりさせたいし」

『よし。誰かにぶっちゃける前に俺に電話しろよ。とにかく、状況を知らせろ』

ガチャッと、玄関のドアが開いた。

「そうする。まず一番先に、タラに話してから——」

今日一日、強弱に波があったあの魅惑的な森の香りが、まるで一気に叩きつけられてきたようだった。マットの目が狼に変化し、犬歯がぬっと長くのびる。肺の息が絞り出されて、ヒュンと息がこぼれた。股間が固く張りつめ、頭がくらくらする。

「マット?」初めて聞く声が彼を呼んだ。「今——くそ、何てこった」

欲情と勃起の匂いが、ゲストルームのドアの向こうから漂ってくる。

マットはもつれる足で廊下へ向かった。何が起きたのか、必死で考えをめぐらせながら。

『マシュー……?』

ローガンが、電話の向こうでとまどいがちに呼んだ。

値の張りそうなスーツ姿で、ネクタイの首回りをゆるめた男が、右腕に上着をかけてパソコンケースを下げ、リビングに立っていた。左手に鍵を持っている。その鍵が、狼の目でマットを見た瞬間、床に落ちた。

『マット、返事しろって!』ローガンがせっつく。『どうしたんだよ?』

その声に、マットはどうにか我に返った。

「……後で電話する」

そう告げて、通話を切る。痺れたような手から携帯はそのまますべり落ち、固いフローリングにゴトッとはねた。

「オーブリー?」

男はうなずく。マットと同じほど、茫然としていた。

「ああ。そして、お前のメイトだ。どうやらな」

■3

焦るくらいに、オーブリーの肉体はすっかりコントロールを失っていた。マンションの部屋に一歩入り、マットの匂いをはっきり吸いこんだ瞬間、本能がすべてを支配する。目が狼に変化し、牙がのび、股間まで石のように固く勃起する。

決して起こらないでくれと、そう願っていたことが、この瞬間、現実になったのだった。メイトとの出会い。

オーブリーは深く息を吸い、己を落ちつかせようとした。

だが深呼吸は役に立たず、さらにマットの匂いに圧倒されただけだった。腹がぐっと締まり、息を吸いこむこともできない。身の内がきしみ、胃がひっくり返ったようで、全身がじっとりと汗を吹いた。この結びつきはあまりに一瞬で、激しすぎる。予兆は感じたのに、無視したせいだ。

「どうも、ええと、俺はメイト——」

マットがごくりと息を飲みこみ、あまりに大きく目を見開いたものだから、過呼吸を起こすのではないかとオーブリーは心配になった。マットの顔色がまだらになり、白黒しか見えない狼の目で見ても、赤面しているのがよくわかった。

「じゃなくて、マット」

ぱんとこめかみを叩いて、マットは視線を落とした。

「でももうわかってるよね、そりゃ。だって、その、家に帰ったら見知らぬ他人が上がりこんでるなんてことそうそう毎日あることじゃないし。別に俺も勝手に上がりこんでるわけじゃないけど……来てもいいって、言ってくれたし。でも……いや、もういいや」

マットは肩を揺らして、ゲストルームの方へ向き直った。

「俺はもう口をとじて、荷物をまとめて出てくから——」

「待て」

オーブリーの胸が痛むほど締めつけられ、絶望に満たされる。理性で何を望もうと望むまいと、本能はまるでおかまいなしだ。あわてて上着とノートパソコンをケースごとカウチに放ると、彼はマットを追った。マットの腕をつかみ、こちらを向かせる。

「行かせない」

何てことだ。あまりに必死な声だし、隠そうと努力してきた南部訛りが丸出しだった。喉に詰まった塊を飲み下し、オーブリーはマットから手を離した。マットをこのまま出ていかせ、お互いこのことは忘れてしまうのが、誰にとっても一番いい。だがオーブリーの良心と責任感がそれを許さない。

「君が大学へ通う間の住居の提供を申し出たのは俺だし、それは変わらない。本当に嫌だというなら別だが、そうでなければ出ていってほしくはない。だが、まず話し合おう」

マットはこくりとうなずいた。

「うん。そう、だね。話、した方がいいよね?」

催眠にでもかかったように、ふらふらとカウチに歩み寄って、座りこむ。ゾンビでももっとましに動く。マットは目の前をぼうっと見つめていたが、やっとオーブリーを見上げた。

オーブリーは魅入られて立ち尽くした。出会いの衝撃でマットの外見などほとんど意識していなかったせいで、今さらショックを受けていた。マットの短い、ウェーブのかった黒髪は左右に分けられて額があらわになっている。肌は薄褐色で、いかにもネイティブアメリカンらしい高い頬骨だ。さっきの紅潮も引き、肌はなめらかで、にきびやそばかすもない。くっきりと弧を描く眉と、すらりと長く通った鼻。それも長すぎはしない。調和が取れている。

アパッチ族という出自の割に、瞳の色は焦茶よりも淡そうだったが、オーブリーの目が狼に変化しているので色がわからない。まばたきしたが、戻らなかった。かわりに視線がマットの口元へ引き寄せられた。なんと魅力的な口だろう。見た瞬間、オーブリーのペニスがビクンとはねた。欲情にいっそう引きずりこまれそうになって、熱がたぎる。マットの唇は見たこともないほど美しい。キューピッドの弓のような完璧なカーブ。しっかりとした、男の唇だ。その唇が奉仕の後でぷっくりとふくらむ様が、たちまちオーブリーの脳裏に浮かんだ。

頭をすっきりさせようと、首を振る。

「一杯飲みたい」

南部訛りで呟いて、オーブリーはバーカウンターの方を向いた。

「君も飲——くそ、飲むか?」

訛りを抑えて、言い直す。神経が昂ぶっているせいだ。

「あの、俺、まだ飲める年じゃないから……」

そうだった。マットはあと二ヵ月で二十歳になる。オーブリーの、十歳以上も年下だ。だが人狼の社会の理論でいくと、今マットに対する全権を持っているのはメイトであるオーブリーだった。常識ある人狼なら、オーブリーの後見人としての権限に異議は唱えられまい。マットの両親でさえ。

「もし飲みたければ、一杯飲んでいいぞ。この部屋から外には出さないから、問題ない」

オーブリーはマホガニーと花崗岩のカウンターのホームバーに歩みよると、棚からシングルモルト用のグラスを取り出した。奥の酒棚から一九七二年もののグレンリヴェットのボトルをつかみ、乱暴に注いで、眺めてからさらに注ぎ足した。ボトルをドンと置き、グラスをあおる——というか、そうしようとしたが、グラスのふちが牙にガツンとぶつかった。どうにか酒のほとんどは口の中におさめ、シャツにこぼれたのはわずかだった。

カウチからそれを見ていたマットが、たじろいだ。

「牙って困るよね」

それを言う彼の唇からも、牙の先がのぞいている。

目をきつくとじ、オーブリーは喉をすべり落ちていくスコッチの、焼けるような刺激を味わった。

「ふう……」

牙が縮み出し、目を開くと、ピンク色が見えた。

マットはピンク色のシャツを着ている?

——ゲイ。

オーブリーは思わず呻くところだった。たしかにキートンは、マットの面倒を見てくれとたのんできた時、マットは間違いなくゲイだろうとも言っていた。別に、その時はどうでもいいことだった。今だって気になるわけではない。ただ、問題は……。

マットを拒否するのが、さらに残酷なことに思えてきた。男のメイトとの出会いは、マットにとって大きな幸運だった筈だ。

だがマットも、メイトなど望んでいなかったのだろうか。喜んでいる様子はまるでなかった。

別のグラスを取り、オーブリーは指二本分ほどスコッチを注いだ。それをさし出し、少し揺らしてマットを誘う。

「ほら。楽になる」

小首をかしげ、マットは眉をひそめたが、肩をすくめて立った。

「わかった」

オーブリーは自分のグラスにも再度スコッチを注いだ。マットは彼より四、五センチほど長身で、きっとタラと同じほど背が高い。まさに彼の好みのタイプ。まったく、オーブリーにとって、己の性的指向を数に入れなくとも、すでに困難が山積みだというのに……。

マットは、ただ美しかった。そして男で、若くて——くそ。また目が変化する。もっとも、進歩と言うべきか、牙はのびずにこらえた。

グラスを受け取り、マットはオーブリーと向かいのスツールに座った。ウイスキーを回して、眉をひそめる。引き締まった体をうっすらと震えが抜けた。マットの鼓動は激しく、困りきった匂いが二人の欲情の匂いすらかき消す。

オーブリーまで緊張してきた。

「いいから、マット、飲めばリラックスできる」

頭を垂れ、彼はこめかみを揉んで、マットが酒を飲むのを待った。

マットはグラスをあおり、むせ返る。その顔がまたまだらに紅潮する。

オーブリーはたじろいだ。マットをなだめたい衝動は強烈だったが、そばに行ったところで何ができる? ただマットがあまりに苦しそうに咳き込むので、見つめるオーブリーの目も人間のものに戻った。

やっと咳がおさまると、マットは深呼吸をした。目に涙を溜めていたが、その目はやはり人間に戻り、もう牙も見えない。

「マジで。これ、何?」

「古き良きスコッチウイスキーだ。悩みを溶かしてくれる」

オーブリーは自分にさらにスコッチを注いだ。マットのグラスをつかむ。

「君は、水か何かにするか」

マットはキッと眉を寄せた。猛々しいというより、むっとした子犬のように見えた。かわいい。つい、キートンの飼い犬のピタが誰かのズボンの裾をくわえて引っぱる姿を想起する。

「いや、もう少し飲む。俺だってそんなガキじゃない」

小さく笑って、オーブリーはマットのグラスに酒を足した。

「ゆっくり飲んでみろ」

ひとつスツールを取ると、カウンターの後ろへ持っていき、マットと向かい合わせに座った。オーブリーは両肘をカウンターにのせ、ブラインドの隙間からさしこんでちらちらと揺れる陽を眺めた。彼がグラスを取り上げ、豊かで強いアルコールの香りを嗅ぐ間、沈黙が落ちる。一口飲んで、グラスを下ろした。

「俺、てっきり、タラが自分のメイトだと思いこんでた」

マットが呟き、眉を寄せてウイスキーを見つめながら、グラスを揺らした。オーブリーをちらっと見上げ、目を合わせる。マットの瞳は藍色だった。自然あふれる郊外の、夜空の色。

「そりゃまた、しんどい話だな」

マットは右肩だけすくめた。

「あなたに言うのが怖くて。嫌われるんじゃないかと……」

「嫌ったりできるわけないだろ」

オーブリーの胸を締めつけていた緊張が少しゆるんだが、良心がズキリと痛む。できることならマットを傷つけたくない。

「俺はただ、だまし討ちのような形になって悪いと思ってるだけだ。真実がこれで、がっかりしたろ?」

マットとタラの二人なら、さぞやお似合いだったろうに。黒髪のバービー人形とケン。

「がっかりなんて。そうじゃないよ。タラだったら、それはそれでまた問題があるしね」マットは酒を一口飲み、ゆるんだ、斜めの笑みをオーブリーへ向けた。やたらとかわいい。「彼女があなたの婚約者だ、ってだけじゃなくて」

嘘をつくべきだった——マットをメイトとして受け入れられないのはタラと婚約しているからだと。それを聞けばマットもほっとするかもしれない。この先、オーブリーがゲイだと知ることもないのだし。

オーブリーはうなずいたが、口からは別の言葉が出ていた。

「タラは、俺の婚約者じゃない」

「え?」

「タラは親友だが、昔も今も、俺たちの間には何もない。周りが思いこんだだけだ。俺たちもその誤解をわざわざ解こうとはしなかった」

「まあ、だとしてもやっぱり女の子だし」マットは鼻をうごめかせた。「メイトにするのは、ちょっと……」

「キートンが、君はゲイだろうと言っていた」

マットは小首をかしげた。

「キートンが?」

「確信があるわけではなかったがな。昔のことがあるから、俺には言っておいた方がいいと思ったようだ」

「昔のこと?」

「長い話なんだが、要はキートンは、自分がゲイだから、俺に叩きのめされそうになったと思っていてな」

マットが目を見開いた。

「あっ、そうだった!」口をぴしゃりと手でふさぎ、しゅんとしおれた。「俺、ゲイだって言うつもりは全然なかったし、チェイはもう昔のことは水に流したって言ってたし、だから——」

「誤解だ、マット。何をどう聞いたかはともかく、俺はゲイだから弟をいじめようとしたわけじゃない。いいか、俺はキートンのためにあの人狼の喉を食いちぎったんだぞ。憎んでいたらそんなことをすると思うか?」

「まあ……たしかに。それ、殺したってこと?」

マットは引きこまれたようにたずねた。

「ああ、ほかの方法がなかった。あいつはチェイを撃ったし、キートンとチェイの二人を殺すまであきらめなかっただろう」

「よかった、俺、キートンもチェイも好きだし。凄い、勇気のあることだと思う」

「かもな」

いや、勇気ではなく、あの時オーブリーをつき動かしたのは恐怖だったのだ。

マットがうつむき、下唇を噛んだ。グラスのふちに指をすべらせている。やっと、そのグラスを取って飲み干すと、オーブリーと目を合わせた。

「俺たち、これからどうなるんだろう」

自己嫌悪がつき上げてきたが、それでも言わなければならない。気力を支えてくれるよう願いながら、オーブリーは残りのスコッチを飲み干した。

「わからないが、君にはここにいてほしい」

マットが噛んでいる、ふっくらとした下唇をなめてやりたくてたまらない。

「それ以外は……」言いよどんで、オーブリーは肩をすくめる。「俺の人生には、メイトを持つような余裕はない、マット。だが、君と友達になれたらいいとは思う」

電話が鳴り出した。自分の靴下の足を見つめていたオーブリーは、はっと顔を上げた。床に座ったまま周囲を見回す。また電話の音。妙だ。その音は上からではなく、床の高さで鳴っていた。もたれかかっていたカウチから背を起こして、コーヒーテーブルの下をのぞく。

どこで鳴っている? まるで昔の電話のような、本物のベルのサウンドだ。部屋の電話はもっと電子音に近いし、オーブリーの携帯は〈ユー・アイント・ジャスト・ウィスリン・ディキシー〉を奏でる。

「俺が出る」

マットが、カウチにのびたまま言ったが、起きようとするそぶりもなかった。顔だけ向けようとした挙句、頭がクッションからすべり落ち、マットも床に転がり落ちそうになった。

酒に慣れていないようだ。三杯でやめておくべきだったか。まあ、人狼の代謝の早さからして、すぐ醒めるだろう。

「どこで、何が鳴ってるんだ?」

ベルの音がとまったかと思うと、すぐにまた鳴り出した。

オーブリーはずり落ちたマットの頭をカウチの上に戻してやると、こらえきれず、耳の後ろを軽くかいてやった。どうせ酔っているし、マットも忘れてしまうだろう。

マットの両肩がひょいと上がり、右足が数回、宙をかいた。

「んっ、んんっ、んっ……」

狼の反射が、あまりにも愛らしい。だが返事を聞き出す邪魔になるだけだ。オーブリーは手を引いて、カウチとバーカウンターの間の床をじっくり眺めた。

「マット、鳴っているのは君の携帯か?」

「んー」

マットはカウチから頭を上げ、腰回りをいい加減な手つきでパタパタと探してから、ぼすっと頭を戻した。

「どこにあるのか、わかんないや」

カウチの周囲にも、テレビやコーヒーテーブルの近くにも携帯は見当たらない。

「よし、難しいことはない筈だ。何と言っても俺たちは狼なんだから、音の出所をつきとめるくらい簡単だろう」

オーブリーは、よいしょと床から立ち上がる。

また音が止まった。

「酔っ払った狼だけどねえ」

マットがくすくす笑った。かわいい、無垢な響きが部屋にこだまする。マットはいつもこんなにのびのびとしているのか、それとも酒のせいか?

オーブリーは首を振った。

「俺は酔ってない」

うっかり警戒を怠らないよう、決して酔わないようにしていた。昔はパーティで遊び回って酒で悩みをまぎらわせようとしたこともあったが、もう過去の話だ。マットのあけっぴろげな、自然体の姿がうらやましい。そんな無邪気な日々を取り戻せるなら、何を引き換えにしてもいいくらいだった。

また、電話のベルが鳴り出した。

オーブリーは夢想から覚めると、カウチと玄関の間の床まで音を追っていった。やっと思い出す。三時間前、オーブリーと出会った時、マットがこのあたりで携帯を落としていた。

しゃがみこみ、三度目に鳴った携帯をすくい上げると、相手が切ったり留守電に切り替わる前に通話ボタンを押した

「ハロー?」

『誰?』

その声は少し驚き、ぶっきらぼうで——まるでオーブリーがマットの携帯に出たのを責めるように——しかも、男だった。

オーブリーは歯を噛みしめ、右目がピクッと痙攣した。誰だこいつは。マットの携帯にかけてきて、偉そうに。オーブリーが狼の姿だったら逆毛を立てていたところだ。

「オーブリー・レイノルズだ。そっちは?」

『あっ、どうも』声の調子がぱっと変わった。『俺はローガン。兄と代わってもらえますか?』

ああ、ローガン。オーブリーは少しだけ力を抜いた。どの弟だろう。マットの八人の弟たちの名前と順番を覚えないと。メイトの義務だ。たとえオーブリーとマットがメイトとして一緒になることはないとしても……とりあえず時間はあるから、また考えよう。

カウチにだらりとのびたまま、マットが顔の前で指をひらひらさせている。何をしているのやら。

オーブリーは笑いをこらえた。

「ああ、今代わるよ」耳から携帯を離し、マットへ歩みよる。「ローガンからだ」

マットは目をぱちくりさせ、バタンと、手のひらを上に手を投げ出してきた。

オーブリーが携帯を渡すと、マットはその携帯を逆さまに耳に当てた。

「はろー」

『マシュー?』

ローガンの声にははっきりと心配がにじんでいた。

聞くのに不自由はないだろうが、オーブリーはマットの携帯を取って正しい向きで持たせてやる。

「何?」マットは眉を上げ、それからオーブリーの心臓を止めそうな笑みを浮かべた。「ありがとう」

カウチの、マットの頭側の肘掛けに腰を下ろし、オーブリーは自分のメイトを笑顔で見下ろした。

「どういたしまして」

この一瞬、身をかがめてキスするのが何より自然な流れに思えた。マットはどんなふうにキスするのだろう。己を投げ出すように? それともシャイで、ためらいがちで、オーブリーに主導権をゆだねるようなキス?

『どうしたんだよ。大丈夫か?』

ローガンが高圧的に聞いた。

うなずいて、マットはオーブリーを見つめている。

「うん」

無意識の仕種で、オーブリーはマットの額から黒髪を一房払ってやっていた。やわらかな肌の色が、息を呑むような見事さだ。滅多に見ないような、なめらかでしみ一つない肌だった。マットは美しく、彼の至るところにふれたくてオーブリーの指がうずく。マットに手を出さないように耐えるのは、相当大変なことになりそうだ。

『なんでかけ直してくれなかったわけ? あと、なんかしゃべり方変だぞ?』

マーヒカン家の弟は、むしろ自分が兄のような口のきき方だった。

「ちょっと、酒飲んで。だいじょーぶ」

マットはまたうなずき、耳から携帯がずれた。

『オーブリーを出してくれ』

「ん」

オーブリーへ携帯をつき出し、左右に振る。

眉をよせ、オーブリーはその携帯を取った。

「どうした?」

『何企んでるわけ?』

「何の話だ」

オーブリーはまたぐっとくいしばってこらえる。

『マットは酒はやらないんだよ』

たしかに、それは見ればわかる。オーブリーのズボンについている何かをいじっていたマットが、それを二本の指でつまみ上げた。

『マットがどこかの路地で倒れて見つかるようなことはないだろうな?』ローガンは数秒、黙った。『もっとはっきり言っておこうか。もしマットに何かあったら——』

オーブリーはカッとこみ上げてきた癇癪をこらえ、こぼれそうになる威嚇のうなりを喉元で押しつぶした。口を出すな、とローガンに言うわけにはいかなかった。厳密には、マットのメイトだと公言しない限り、オーブリーはマットのすることにあれこれ口出しできる立場にはない。頭を壁にでも打ちつけたい気分だ。何ならローガンの頭も一緒に。

マットに対するこの保護本能と独占欲と、どうにか折り合いをつけねば。ローガンはただ兄のことを心配しているだけなのだ。オーブリーだって、キートンのことになれば同じ態度を取っただろう。キートンの方は当然、そんなオーブリーに余計なことをするなと当たり散らすだろうが、それでも……。

「君の兄さんは大丈夫だ。部屋からは一歩も出さない。俺が責任を持つ」

オーブリーのグレーのスラックスがくいっと引っぱられ、膝に皺が寄った。何だ?

マットが、指に糸の端を持っている。その端はオーブリーのスラックスに付いたままだ。寄り目になって、またその糸をくいくいと引っぱった。

「人を脱がせるにしちゃ随分と効率の悪いやり方だな?」

マットの手を払って、オーブリーは小さく笑い、カウチの肘掛けから立ち上がった。

マットはくすくす笑って腹ばいになると、今にもとびかかりそうな子犬のようにオーブリーに目を据えている。

『オ——ケーイ……』ローガンが、かすかな笑いをにじませて、口をはさんだ。『マットはもっと早く大学に行かせてやりたかったんだよ。羽根をのばしてるなら、いいことだ』

しまった、誤解を招く言い方だった。ローガンにマットとのことを悟られでもしたら……。オーブリーの顔から血の気が引く。

「いや悪い、俺のズボンの膝にほつれた糸があって、マットがそれを引っぱってたんだ」

言い訳にしても、間が抜けて聞こえた。

『ちぇっ、てっきりやりたい放題やってんのかと思ったのに』くくっとローガンが笑う。『でも、本当に……マットをたのみます、ねっ? 手始めに酒もいいけど、ついでにベッドの遊び相手も見つけてやってくれないかな』

キッチンに向かっていた足が凍りつき、オーブリーは携帯をきつく握りしめた。オーブリーのどっしりしたベッドに、マットが全裸で、欲情に肌をほてらせ、脚を広げて横たわる姿が脳裏に浮かぶ。オーブリーの勃起が頭をもたげ、喉がカラカラになり、視界がぼやけた。

「ああ……わかった、力になれるかどうか、考えとく」

まばたきする。次に目を開けると、すべてが白黒に見えていた。

ローガンの笑い声が神経を逆撫でする。

『それじゃ。マットに、明日またかけるって言っといて下さい』

電話が切れた。

耳から携帯を引きはがし、オーブリーは人さし指と親指でとじた瞼をさすった。また目を開くと、カウンターの上の深紅色のキャンドルと、スツールの背もたれのおだやかなベージュ色が彼を迎えた。ローガンは火種になりかねない。マットとどれほど仲がいいのだろう? マットは、オーブリーが自分のメイトだと弟に言うだろうか? 昔なら、オーブリーもキートンに打ち明けただろう——兄弟の関係が、すっかり変わってしまう前なら。

オーブリーが携帯を石のカウンターに置くと、ガサゴソと背後で音がした。振り向かず、冷蔵庫へ向かう。取っ手をつかもうとした時、冷蔵庫の金属の表面にぼんやりした影が動き、マットの匂いが鼻をくすぐった。オーブリーはぐいと冷蔵庫を開く。

「何か食えば、酒も醒める」

「醒めてきたと思うよ、頭が痛くなってきたから」

たしかに、頭痛もしてくるだろう。オーブリーはハムとローストビーフ、マスタードとチーズの塊を取り出した。

「俺の方のバスルームの、シンク上の薬棚に、アスピリンやモトリンやタイレノール、ほかにも色々入ってるよ」

レタスとトマトも取る。

「怒ってる?」

マットがたずねた。

カウンターにサンドイッチの材料を置き、冷蔵庫を閉めて、オーブリーは振り向いた。

「いいや。まったく。考えていただけだ。少し頭が一杯でな」

マットはうなずき、少しよろめいた。

「うん、そりゃ、メイトと出会うなんてそう毎日のことじゃないもんねえ」

オーブリーは手でマットを支えた。言い訳以外のことをできて、少しだけ気分が軽くなる。

「おっと。まず何か食った方がいい」

そのままマットを押して後ずさりさせ、カウンターの下から蹴り出したスツールに座らせた。マットが座ると、オーブリーは二人分の食事作りに戻ろうとしたが、マットに手をつかまれた。握り合った手を見下ろし、思わず見惚れる。マットの手はオーブリーと同じくらいの大きさで、指はもっと長い。その温かな手がゆるく、おずおずとオーブリーの手を握っていた。

「さっき、俺がローガンと話していた時——何か、考えてたよね?」マットが小首をかしげる。「あの時の、表情が……」

マットが美しいと、この男が欲しいと。手を出さずに耐えるのは大変な試練だろうと……。

オーブリーの心にあったのはそんなことだったが、マットに言えるわけがない。彼はマットの手をぎゅっと握った。まだ離したくない。ほんの数秒、二人はただ互いを見つめていた。

マットの匂いが変わる。麝香のような、欲情した香りに。ぺろりと、舌で唇をなめ、その舌にオーブリーの視線を引き寄せた。あまりにもかわいい、ピンク色の唇。

オーブリーが前に身をのり出すと、マットもつられたように顔を近づけてきた。湿った、かすかにウイスキーの香りがする息がオーブリーの顎をくすぐる。マットが目をとじた。握り合う手とは逆の手首に、マットの指がかすかにふれ、すべって、オーブリーと指を絡めた。時間が止まったような一瞬。オーブリーの体は、さっきベッドに横たわるマットの裸身を想像したうずきから醒めていないまま、さらなる刺激を求めている。マット以外のすべてが世界から消えた。温かでエキゾチックな香りが、欲情の鋭い匂いと溶け合う。マットの体の熱、鼓動の響き——すべてがセイレーンの歌のように彼を誘う。

唇がかすかにふれあい、二人の息が絡んだ。オーブリーは首を傾け、もっと深いキスを——。

神経を貫くような音がトゥルルルルと響き、呪文を打ち砕いた。オーブリーは雷に打たれたようにはっと下がる。くそ、何を考えてた?

マットはまばたきしながら、頭を上げ、左右を見回して、音源を探した。頬をひとすじ赤く染め、もじもじと身じろぎして、両手を見下ろす。

「ごめん」

そう、呟いた。

オーブリーは冷蔵庫の隣のキッチンカウンターからコードレスの子機を取り、咳払いした。発信者表示はスチュアート・タナー。何代も前からオーブリーの群れに属している、由緒ある家系の狼だ。

オーブリーはひとつうなって、ボタンを押した。

「ハロー?」

『オーブリー? すみません、お父さんからはあなたに直接電話しろって言われてるし、ちょっと、面倒なことになってて』

そう言いながら、タナーの声は狼狽しているというより、愉快そうだった。

「どうした、タナー?」

『えーと、何というか、ややこしい話で』

そうだろう。群れの問題はどれもそうだ。

「話せ」

オーブリーはちらりとマットを見やった。

マットはバーカウンターの前に座って、まだうなだれていた。

タナーが咳払いをする。

『昨夜、俺とジェイソンとコードの三人で出かけて、何杯か飲みまして、まあなんだかんだで皆でジェイソンの家に行ったわけです』

ほほう。タナーやその友人たちはいわゆる古き良き地方の悪ガキどもだ。トラックにライフルラックを据えていたり、はき古したジーンズの尻ポケットに、缶タバコの蓋の形が白くすりきれかかっているような。あまり物事をあれこれ考えず、すぐ打ち解け、きわめて現実主義。ただし、酔っている時は話が別だ。

オーブリーはマットが座っているアイランド型のカウンターに材料を運び、サンドイッチを作りはじめた。こういう問題は、群れの統率者である彼の父親が対処するべきじゃないのか? さもなければ、タラの父親のジャード・ブラントが。ジャードは群れの副官である。アルファがいないのなら、ベータが対応する問題だろう。

「それで?」

『俺たち飲みすぎて、それでコードが——』

電話の向こうで誰かが——多分コードだろう——うなって、『バカやっちまった』とかなんとか己の罪を白状している。

中身はまだわからないが、酔っ払いのしたことならきっとバカなことだろうと、オーブリーも内心同意した。

「何をした?」

『短くまとめて?』

マットがオーブリーを手伝いはじめた。手近のパンにマスタードを塗り、続けてオーブリーが手振りで示したパンにもマスタードを塗っていく。

ナイフの入っている引き出しを指して、オーブリーは棚によりかかった。

「短く」

できる限り短い方がいい。

『コードがジェイソンの家に小便かけたもんで、ジェイソンはすっかり逆上して——』

「何だと?」

引き出しを開けていたマットの手がぴたりととまった。口をぴしゃりと覆う。マットは肩を震わせながら、笑い声だけはうまくこらえた。

『コードが——』

「ジェイソンの家に小便をかけた、それは聞こえた。コードを電話に出せ」

鼻のつけ根をつまみ、オーブリーは首を振った。笑っていいのか、嘆くべきか。

「俺たちは狼で、犬じゃないって言ってあげなよ」

マットが小声で言う。笑いをこらえる彼の頬は鮮やかなほど赤らんでいた。

まさに。オーブリーは「勘弁しろよ」と呻く。

マットの肩がさらに大きく震えた。

『あー……どうも?』

コードの声は、しょげている子供のようだった。

「外で立ち小便? お前は五歳児か」

オーブリーは問いただす。

それで限界を超えたようだ。マットがナイフを放り出し、ゲストルームへ駆けこんで、ドアをバタンと閉めた。途端に、腹の底からの笑い声が響きわたる。

オーブリーもつられて笑いそうな唇を結んだ。

「何してるんだ。とんでもないし、ありえない。何を考えてた?」

『俺? いや、でもいつまでも怒ってんのはジェイソンですよ! 何なんだか。あんなに怒ることないでしょう。あいつだって俺と同じくらい酔ってたんだ、小便くらい大した——』

「大したことじゃないと思うか? 家に、お前のテリトリーとしてマーキングされて?」

沈黙。

「どうだ?」

『いやっ、それは……そこまで考えてなかった』

コードの背後で、タナーがほとんどマットと同じくらい大声で笑っている。

オーブリーはニヤッと口元を歪めた。笑いがやっと、我慢できる程度におさまってきた。

「ジェイソンに、謝罪しとけ」

『わかりました』

コードが電話を切った。

オーブリーは電話をカウンターへ放り出し、マットが作りかけていたサンドイッチ作りを進める。

カチャッと、ゲストルームのドアが細く開き、マットの顔がのぞいた。彼の放つ楽しげな空気がオーブリーまで巻きこみ、心の奥にある何かを揺らす。

「もう出てきても大丈夫だぞ」

「本当にやったわけ?」マットはスツールに戻って、オーブリーのサンドイッチの仕度を見つめた。「人狼の学校からやり直しだね。狼によって、自分の本能とうまく調和できたりできなかったりするのはどうしてなんだろ?」

「コードは、後天性の人狼だ。元は人間で、何年か前、モンタナで死にかけていたところを助けるために人狼にされたんだ」

「へえ! 珍しいね。俺の知ってる後天的な狼は、レミとスターリングだけだよ」

オーブリーはうなずいた。チェイの親友のレミは、人狼としての生き方を習得するのに手こずっている。

「おそらく、後天的な狼にとって、我々とは少し事情が違うのだろう」

「狼の欲求や本能はあるんだよね? レミはそんな感じだし、スターリングも同じだけど」

カウンターに肘をのせ、マットは頬杖をついた。顔をしかめて考えこむ。

「そうだと思う。だが、後天的人狼の方が本能を抑えやすい。狼であることは、俺たちにとってはもう根っからのものだ。自分が狼だと知りながら育つ。彼らは違う。我々は己の本能を受け入れ、たよることを覚えるが、彼らは抗おうとする」

自分の言葉の皮肉さに、オーブリーは気付いていた。狼であることは誇るべき運命だ。なのに今、オーブリー自身は、メイトを求める本能を殺そうとしているのだった。

--続きは本編で--