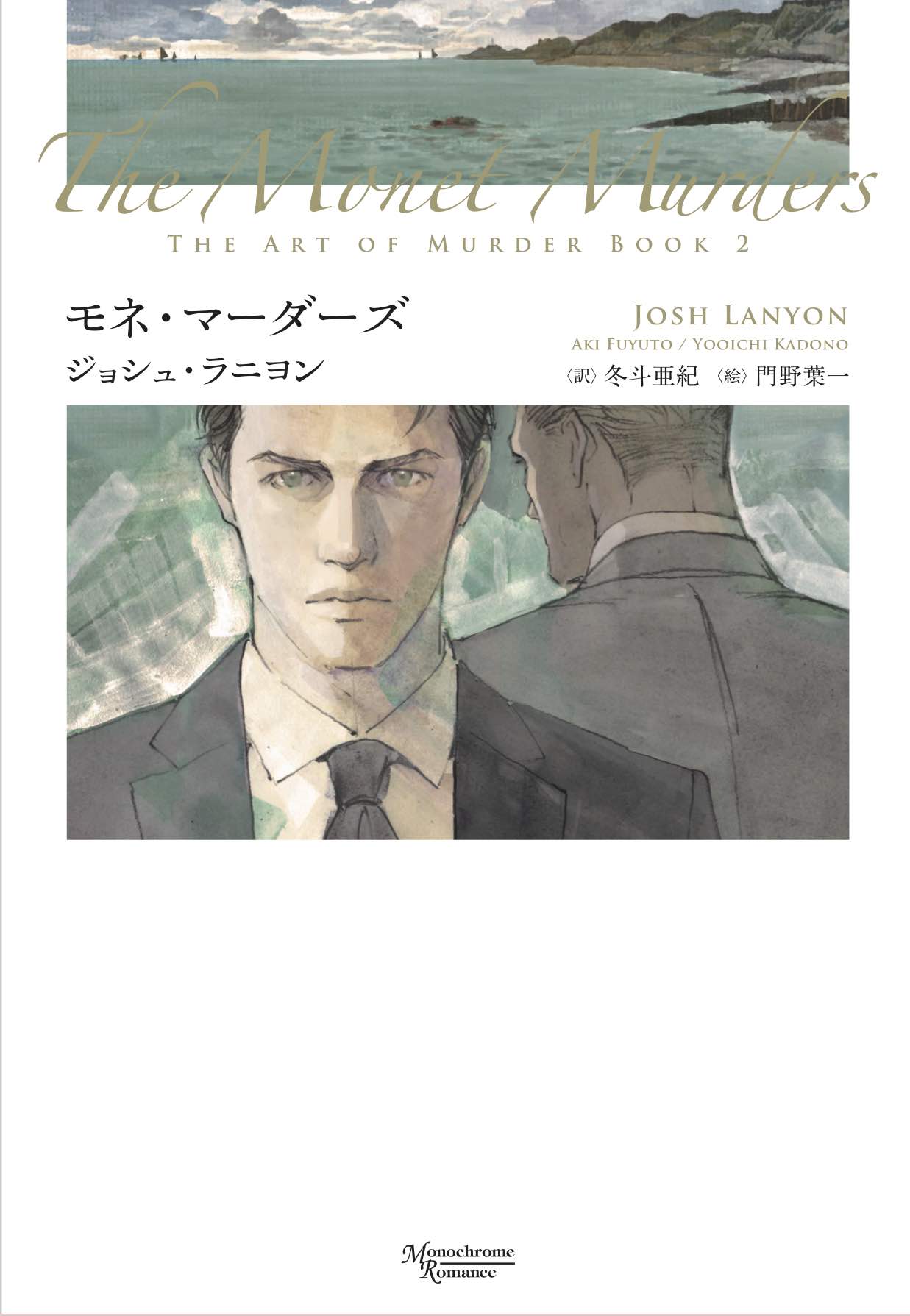

モネ・マーダーズ

(殺しのアート2)ジョシュ・ラニヨン

■1

「エマーソン・ハーレイはこの脅威におびやかされているのが、崇高な文化や芸術の結実を越えたものだとわかっていたのです。第二次世界大戦下、ファシストの軍隊は、文明そのものへの脅威であると」

スピーチが盛り上がってきたところで、携帯電話が振動を始めた。

遅れてきたジェイソンは、ビバリーヒルズにあるカリフォルニア歴史美術館の広々としたエントランスホールに集まったかなりの群衆の後ろに立っていたのだが、それでも、ホール前方にある少数の貴賓席から放たれる不快感を感じる——現在、ウエスト家が占めている席から。ジェイソンの家族。その家族がジェイソンがここに来ていることを、その上またも家族の期待にそむこうとしているのをどうやって勘付いたのかは謎だが、三十三年間のジェイソンの人生では毎度のことだ。

目立たぬよう携帯を取り出し、発信者の名を見て、心が期待にはねた。サムからだ。

行動分析課の主任、サム・ケネディはジェイソンと——何というか、関係を持っている。きっとその言葉が一番近い。

ではあるのだが、電話に出るべきかためらった。ケネディと——いやサムと話すのが楽しみでないわけではない。近ごろでは稀少なチャンスなのだし。だが美術館のホールに祖父の名が冠される栄誉は優先されるべきだろう。それが礼儀というものだ。

何かの予感が、ジェイソンに〈通話〉を押させた。謝罪の笑みを浮かべ、フォーマルなネクタイやイブニングドレス姿の間を下がって、アメリカ史の、前コロンブス期の芸術や陶器が展示された部屋へ入った。

「どうも」

挨拶の声は低かったが、その一言はずらりと並ぶオルメックの石顔の列を囁きのように抜けていった。現代ではこんなコレクションの実現は困難どころか、まず不可能だろう。文化的な芸術品がとてつもない値で個人売買されているだけでなく、しばしばネイティブアメリカンの活動家が——当然かもしれないが——聖域への冒涜だとして遺骸や美術品の発掘を妨害していた。

『ああ』サムが早口に言った。『今からお前は、犯罪現場に招集される。殺人の現場に』

「わかりました」

少し奇妙な話だ。クワンティコに戻っているはずのサムがどこからそれを知ったのか。そしてわざわざジェイソンに伝えてくるのか。

『話してる時間はない』サムはやはり無愛想に、人の耳を避けるように低く続けた。これも引っかかる。周囲の目を気にする性格ではないはずだ。『事前に知らせておきたかった。俺も現場にいる』

ジェイソンの心臓がまた、今度は動揺にドキリとした。ついに。この犯罪捜査界隈のすみっこでの再会。いつ以来だ? マサチューセッツでの出会いは六月で、今は二月だから、八ヵ月経っている。ほぼ一年——体感としては。

「了解」

ジェイソンも感情抜きで返した。よくわかってもいた。今のサムは前とは立場が違うのだ。出会った時のサムは体面を失い、キャリアが危ういところまできていた。その名誉が回復した今、サムの地位は確固たるものとなった。一方のジェイソンは、美術犯罪班所属のただの現場捜査官にすぎない。そして、FBIには職員同士の交際を禁じる規則こそ表向きないものの、慎みはFBIのモットーのひとつだ。“忠誠・勇気・誠実”の公式モットーの裏で。

携帯が、別の通話が入ったと知らせた。

『あとでな』とサムが電話を切った。

ジェイソンは反射的に新しい通話に出た。

「ウエストです」

『ウエスト捜査官、支局長のリッチーです』

きりりとした上品な女性の声が言った。

茫然とした一瞬の後、ジェイソンは「はい、支局長」と、まるで支局長からいつも電話が来ているかのように応じていた。

『あなたとご家族にとって特別な夜のところ、呼び出すのは申し訳ないが、その専門知識を借りたい状況が生じたので』

「勿論です」とジェイソンはぽかんとしながら答えた。

この手の呼び出しは——よくこんな電話を受けるわけではないが——普通は管理官のジョージ・ポッツから来る。人数と規模を誇るロサンゼルス支局の、ジェイソンの班の上司から。

『サンタモニカ・ピアで——桟橋の下で、外国籍の人物の死体が発見されました。ベルリンのナハトギャラリーのバイヤーと見られる。LA市警のギル・ヒコックから、FBIへの協力要請がありました。加えて……』リッチー支局長の口調が何かをはらんだ。『行動分析課のサム・ケネディが、あなたの助力が役立つと見ているようです』

意訳——つまり、支局長もジェイソン同様に当惑している。BAUが一体どうしてドイツ人の死の捜査に首をつっこむのか。地元の美術犯罪班の現場捜査官を、名指しで呼びつけてまで?

ただし。ギル・ヒコック刑事は、LA市警の美術品盗難対策班の班長というだけではない。ヒコック刑事は、南カリフォルニア全域の美術品捜査をほぼ一手に統括しているのだ。この二十年もにわたって。たとえばサンタモニカ市警のような、小規模の警察に美術品専門の捜査官はいない。LA市警の手を借りることになる。LA市警にある二人体制の美術品盗難対策班は、市警レベルでは、アメリカで唯一の美術品専門の捜査班であった。

そのヒコックがジェイソンの協力を要請したのなら、理由がある。ドイツの名のあるアートギャラリーのバイヤー殺しにジェイソンが興味を持つだろう、という以上の理由が。

心はすっかり事件のほうに向き、今すぐ現場へ駆けつけたい。サムがそこにいることとはもちろん、関係なく。

リッチー支局長の話を最後まで聞きとどけ——大した追加情報はなかったが——ジェイソンは「すぐ向かいます」と告げた。

携帯を切って、アーチの入り口から一歩入り、群衆へ目を走らせた。全員の視線は新設されたばかりのホールの前、演説台に立つずんぐりした男に据えられている。スピーチの一言ずつに甲高く跳ね返るマイクの雑音に苦戦中だ。

「一九四五年三月、ハーレイは建造物・美術品・公文書部隊の副長に任命され、イギリス人のジェフリー・ウェブ中佐の下に着いた。ベルサイユ、そしてのちにフランクフルトに置かれた連合国遠征軍最高司令部に配属され、ハーレイとウェブは前線のモニュメンツ・メンの作戦を指揮しながら、現地の報告を上げ、さらに部隊の将来計画を練った。ハーレイはあちこちとび回り、身の危険をかえりみずアメリカ占領地区を奔走して掠奪された美術品や文化財を追い求めた」

いや、訂正。すべての視線が美術館のキュレーター、エドワード・ハウイに向けられているわけではない。姉のソフィーの目はジェイソンをじっと見ていた。

背が高く、髪と目が黒いソフィーは、ヴェラ・ウォンの翡翠色のホルターネックドレスを優雅に着こなしている。夫である共和党の下院議員クラーク・ヴィンセントも参列者の中にいた。マスコミがいそうな場所なら何があろうと顔を出す夫だ。

ソフィーは中の姉だが、中間子コンプレックスのようなものがあるなら、行きすぎたくらいの自己実現と、自分の監督責任内と見なす相手への口出しだろう。ジェイソンより十七歳年上のこの姉は、ジェイソンのことを大事な育成対象として見ているのだ。

ジェイソンは携帯をかかげ、首を振ってみせた。どんな捜査官もこんな時のために体得しているだろう、申し訳なさそうな、だが妥協の余地のない表情を浮かべる。この手の状況はどうしてもついて回るのだ、FBI捜査官という仕事には。

一家の仕切り役を自認するソフィーは、眉の動きで不快感を示してきた。大金を払って手入れさせているだけのことはある眉で、今、その眉は映画のハーレイ・クインのように見えた。

ジェイソンは無言の謝罪の中に、もっと心痛をこめようとした。いや実際、この開館セレモニーを抜けることは本当に申し訳なく思っている。だが誰より、当の祖父ハーレイならわかってくれるはずなのだ。ナチスから文化を救うため、家族のお祝いごとをいくつも不在にしてきた人だ。

ソフィーが不服そうに、がっかりと首を振った。だがそこににじんだあきらめを、ジェイソンは消えて良しという許可ととった。

ジェイソンはそそくさと消えた。

車を停める場所を見つけるのに、延々とかかった。

テレビドラマや映画では見せないシーンだ——犯罪現場から数キロのところに車を停めて歩いていく捜査官とか。だがそういうこともあるのだ。

特に、駆けつけた最後の一人ともなれば。

サンタモニカの日曜の夜は——二月であっても——にぎやかだ。サンタモニカ・ピア、百年もの歴史を持つ名物の桟橋の上は、物見遊山の人々や路上の物売り、大道芸人たちで騒がしく、釣竿を手にして頑と居座る釣り人の姿もちらほらとあった。コロラド通りの端まで来たジェイソンの目に、重く垂れこめた紫と銀灰の雲を背にした観覧車が、キラキラと色とりどりに光りながらゆっくり回っているのが見えた。ローラーコースターのきらめく黄色いループを小さな車両が突っ走っていく。

桟橋の上は人がぎっしりだった。白黒の車が桟橋の下にバリケードを作り、そのLEDのライトが不気味な遊園地のように青と赤に明滅している。桟橋の南側に車を停めたジェイソンは、ほぼ無人の砂浜を引き返してくるしかなかった。他の車やぬっとそびえるヤシの木のシルエットを抜けて歩いていくと、黒々とした弧の桟橋の下で動き回る制服警官や鑑識の姿が見えた。桟橋の橋脚の間ではフラッシュライトの光線が蛍のように飛びまわっている。小さな野次馬の群れが、ややまばらに立ってその様子を眺めていた。

ジェイソンは犯罪現場の封鎖ラインまで来ると、バッジを示し、警官たちから驚きの目で見られた。予備の拳銃をつかんでタキシードの上着をFBIのベストに替えるのがやっとだったから、そのフォーマルな格好に驚いているのだろう。現場にFBIが来たことよりも。

「パーティー会場はこっちです」と制服警官が告げて、黒と黄のストライプのテープを持ち上げた。

「どんなメニューか楽しみだ」とぼそっと返して、ジェイソンはテープをくぐる。柔らかく淡い砂に、靴が溜息のような音を立てて沈んだ。

桟橋のネオンや、観覧車の上でぎらつくソーラーパネルの反射光が砂浜を照らしていた。頭上のアーケードからは叫び——歓声——や音楽、にぎやかな気配が流れてくる。時代物のメリーゴーラウンドの陽気なメロディとローラーコースターの乗客の悲鳴も。

その間ずっと、桟橋の下では鑑識のカメラが角度を変えながらカシャッカシャッと光っていた。

この時期は、深夜十一時半頃に満ち潮に変わる。鑑識班は急がねば。

近づきながら、次第にジェイソンは背の高い金髪の後ろ姿を意識する。青いウインドブレーカーの広い背に金のFBIのロゴが入った人影。

そしてどうしてか、わかる——こっちを見ようとしないサムが、背を向けたまま、近づくジェイソンに気付いていると。

どういう仕組みだ。超・性的知覚?

まあ、そこに待ち受けるものから気をそらす助けにはなる。格別ジェイソンが神経質なわけではないが、殺人現場が好きな人間はいない。ジェイソンが好きなのはその後——謎解き、挑戦、続く犯行を食い止めるための犯人の追跡、その部分だ。

鑑識たちの作業を静かに見つめる少人数の輪に歩みよった。最初にジェイソンに反応したのはギル・ヒコック刑事だった。

「ウエストが来たぞ」と彼が言うと、サムが振り向いた。

夜の暗がりで、血肉の通った存在というよりほぼ影にすぎなくとも、サム・ケネディの存在感は圧倒的だった。その圧力は、長身や肩幅の広さだけのものではない。傲慢な、ハンサムというのとは少し違う顔立ちだけでもない。彼という人間の放つ力だ——態度のでかさも加えて。

そしてたっぷりのアフターシェーブローションと。

「ウエスト捜査官」

何ヵ月もの電話の後で、じかにサムの声を聞くのは奇妙だった。深い、かすかにワイオミング育ちの響きを含んだ声。チカチカ揺れる光でその表情は読めなかったが、サムは大体いつも表情を読ませない顔をしている。昼だろうと夜だろうと。

ジェイソンは挨拶がわりにうなずいた。まるで初対面かというような空気——いや違う、初対面の彼らは一目で互いを毛嫌いしていた。あれに比べれば、今回はなごやかと言っていい。

ヒコックがジェイソンの夜会用の格好とエナメルの靴を見て、当てこすった。

「めかしこんで来なくてもよかったんだぞ。ここの殺しは平服OKだ」

ヒコック——友人にはヒックと呼ばれている——は五十代後半だ。恰幅よく、にこやかで、昔から白髪混じりだ。天気にかまわずいつも皺だらけのレインコートを着ていて、パイプ煙草の匂いを漂わせ、陳腐なジョークを聞くのが大好きで、取り調べの最中にそのジョークを楽しげに披露しては容疑者をまごつかせるのだった。

ここ数年で、ジェイソンはヒコックと何度か仕事をした。彼のことは好きだ。

「“お洒落も教育もやりすぎということはない”」とジェイソンはオスカー・ワイルドを引用する。

「お洒落で高学歴な男が言ってくれるよ」とヒコックは笑い、ジェイソンと握手を交わした。

サムは手をさし出してこなかった。ジェイソンと目が合ったが、その目の光を読むには暗すぎる。ジェイソンの表情も、彼と同じように何も見せてないといいのだが。これでもプロ根性には自信があるが、仕事と恋愛をきっちり切り分けることほどその境界線を試されるものはない。

サムと、恋愛をしているわけではないが。彼らの間にあるものは名付けづらいもので——この瞬間にもどんどん不確かになっていく。

ヒコックが、担当の殺人課の刑事を指した。そのディアスとノーキスはすでに目撃者候補たちの群れから話を聞くのに忙しくしていて、やはりジェイソンは一人完全に出遅れていた。

「状況は?」

ジェイソンはたずねた。本当に聞きたいのは「俺に何の用なんだ?」ということなのだが、それはいずれわかることだ。視線が自然と被害者に吸い寄せられた。切り付けるような光と深い影が、倒れた人影の周りを明暗法のように際立たせていた。

死者は、四十歳前後の白人。大柄。肥満とまでは言えないが締まってもいない体つき。肌は白く柔らかそうだ。髪は金髪で顎くらいまでの長さ、青い瞳はすっかり曇っている。口元が、驚きにだらりと弛緩していた。劇的なライティングとその表情の組み合わせが、どこかゴヤの絵のようだ。ゴヤの絵の登場人物たちは時にこんな、悲劇に襲われた瞬間の仰天した表情をしている。

被害者はジーンズにスニーカー姿で、『I ♡ Santa Monica』と書かれたスウェットを着ていた。

悲しいかな、その町への愛は一方通行だったようだ。被害者の後頭部下には天使の輪のように丸い影が黒くにじんでいる。だが大した量の血ではない。銃弾や刺傷、絞殺の痕はなし、打撲痕すら見当たらない。

しかしこれが単純な殺人なら、サム・ケネディが現場に来るわけがない。サムはBAUの主任としては——いやヒラの捜査官であっても——異例なほど現場に顔を出すが、そんな彼でも、普通の殺人現場にのこのこやってくることはない。

「知っている男か?」とサムに聞かれた。

「俺が?」ジェイソンは視線を返す。「いいえ」

「仕事上でこの男と関わった事はないのか」

「仕事でもそれ以外でも、関わったことがない男です。何者なんですか」

それにはヒコックが答えた。

「ドナルド・カーク。パスポートによると国籍はドイツ。ベルリンにあるナハトギャラリーのバイヤーだ」

ナハトギャラリーはストリート・カルチャーの収集で知られている。最先端で人気の若いアーティストの絵画、前衛的な写真。特に光を使ったインスタレーションや、グラフィックデザインに特化したギャラリーだ。ジェイソンの専門分野ではない。

「被害者のパスポートが残されていたんですか?」

「財布も、中のホテルのルームキーも残ってたよ。どうやら強盗目的じゃないな。うるわしき我らが町へのミスター・カークの訪問は、首の付け根へのアイスピック一突きで終了だ」

それは痛そうだ。

「あまり観光の売りにはならなさそうですね」

ジェイソンはサムを見て、FBIが、それもACTがここに何の用なのか説明を待つ。

サムが何か言いかけたが、刑事のディアスとノーキスがやってきたのを見て口をとじた。

ノーキス刑事は黒いパンツスーツ姿の赤毛の女性で、端整な顔をしている。彼女の相棒、ディアス刑事は迫力のある体格で、左頬に縦に走る傷跡が目を引く。彼はジーンズと、肩まわりがそろそろきつそうなコーデュロイのブレザーを着ていた。

「こりゃありがたいわ、FBIが一人増えた」ノーキスがジェイソンを上から下までじろりと眺めた。「そんな栄誉にあずかれるなんて、どういう風向き?」

ディアス刑事のほうは「結婚式をすませてから来てくれてよかったんだぞ、捜査官」と来た。

ジェイソンは溜息をつく。ヒコックがくくっと笑った。

「ほらほら、じゃれるな。FBIを呼んだのは俺だよ」

「一体どうして」とノーキスが問いただした。「どう見たって我々の手に余るような事件じゃありませんよ」

「カーク殺しは、BAUが捜査中の事件と関連している可能性がある」とサムが言った。

「はあ? ふざ——」

ディアスは途中で悪態を呑みこんだ。ノーキスと目を見交わす。ノーキスのほうは反発をあまり隠そうともせず腕を組んでいた。大体の場合、FBIは地元警察からの要請がなければ捜査に加われない。だがそのルールにも例外はあり、今回はその一つのようだった。

「どういう関連です?」

ジェイソンがたずねる。それに答えたのはヒコックだった。

「こいつだ、ウエスト。ちょっとお前の意見を聞きたいモノがある」

その「モノ」は、6×8インチのカンバスに描かれた油彩画だった。

「こいつが死体の右側に立て掛けられてたのさ」とヒコックが説明する。

「美術館のネームプレートみたいに?」

「ああ、そうかもな」

ジェイソンの示唆にヒコックは意表を突かれた様子だった。

ジェイソンは手袋に手をのばそうとした。もちろん、持ち合わせているわけがない。今夜殺人現場に呼び出されるなんて考えてもいなかった。

「俺のを使え」とサムがラテックスの手袋を外し、ジェイソンへ手渡した。

ジェイソンはまだ温かなラテックスを手にはめ——奇妙に生々しい行為に思える——ヒコックからそのカンバスボードを受け取った。ヒコックはフラッシュライトを着けて、カンバスの表面をしっかり照らしてくれた。

一目で、何を意図した絵かわかった。見逃しようがない。この独特な筆遣い。繊細、かつ力強く描かれた海と空の境の水平線——まさにこの画家の初期作に見受けられる特徴。海と海岸線はおそらくサン・タドレスのつもりなのだろうが、カリフォルニアの海岸だと言われても通る。どこのはずだろうと——そして右下に入った特徴的なサインがあっても——それはつたない真似で、下手な贋作だった。

そして、画面中央で波に浮いた不気味で不調和な死体とくれば、もはや論外。ぼんやりした、だが明らかに血まみれのその死体を見ると、ジェイソンの首筋がざわついた。描かれた景色はどこというわけでもないのかもしれない。だが絵の主題——殺人のシーン——は明確だった。

「これは絶対、モネじゃありえない」とジェイソンは言った。

「彼の画風でしょう」とノーキスが言う。

「モネが聞いたら憤慨するだろうね」

「初期の作品かも?」とディアスが示唆した。

「いや、贋作としても質が悪い。ろくな腕ではない。まったく稚拙と言うほかない」

ヒコックが笑って「ほら言ったろ?」とサムに言った。

「鑑定するまではっきりとは言えないでしょう? 私はそんなにひどい絵じゃないと思うよ」

ノーキスがやけに粘った。ガレージセールで絵をあさるのが趣味だとか? 殺人現場でモネの真作を発見したと、本気で信じたのだろうか。

ジェイソンは答えた。

「そういうことにするなら、どうして被害者のカークは天文学的な値段の絵を持って海岸をうろついていたと思う? そしてもしこれが強盗がこじれた結果なら、どうして犯人は高価きわまりない絵を持ち去らなかった?」

「強盗が目的ではなかったのかも。犯人は、これが高価な絵だとは気がつかなかったのかも」

「たとえそうでも、どうしてカークが貴重な絵画を軽々しく持ち歩いていたかの説明はつかない」

「それを言うなら、あと一時間で波に沈む場所なのに犯人がわざわざ絵を置いて演出したってほうが理屈に合わないでしょう」とノーキスが反論する。

それは一理あった。ねっとりした黒い波がすでに杭の足元に絡みつきはじめている。空気には朽ちたにおいと潮風が濃く入り混じっていた。

「犯人はここの潮のことをよく知らなかったのかも——」

「もういい、その話は終わりだ」サムが苛々と割って入った。「この絵は、カークが購入したものだとは思ってないということだな?」とジェイソンに向けられた問いは、明らかに形だけだ。もう答えなどわかっている。

「ありえない」答えて、ジェイソンはちらりとヒコックを見た。

「ないね」ヒコックも答える。「どんな新米バイヤーだってそんなバカはしない。悪いな」謝罪の一言をノーキスとディアスへつけ加えた。「この絵がどう関係してるとしても、経験を積んだアートディーラーがこの出来の贋作に金を払うことはないね」

それも、ほんの数時間前の殺人をほのめかして——いや予言しているかのような贋作に。

さっき発言をさえぎられたジェイソンは、その考えは胸にとどめた。どうせサムがその程度のことを見逃すわけがない。

ノーキスとディアスが不満げに目を見交わした。

「ならこの絵は一体何?」とノーキスが問いただす。「ここにあるこれは?」

彼女に答えるサムの声は低く、重々しかった。

「見立てを知りたいか? これは、連続殺人犯の名刺だ」

■2

カーサ・デル・マールホテルは、一九二〇年代に上流階級の金持ち向けの、贅沢で閉鎖的なビーチクラブとして誕生した。現在は万人に解放されている。とはいっても一泊五百ドルからときては、誰もが歓迎とは言えないか。被害者のドナルド・カークは仕事で相当稼いでいたに違いない。

それか単に、元から金持ちだったか。

もしくは、ビーチサイドに泊まるのがただ大好きだったか。

カークは海が見える豪華な部屋を予約していた。優雅な内装はクリーム色、青、金に統一され、波と砂浜の色を表現している。部屋には専用のパティオがあり、そこからプールサイドまでほんの何歩かで出られるようになっている。さらに四隅に高い支柱があるベッドにイタリア製の寝具、書斎スペース、イタリア産大理石のバスルームには保温力の高いバスタブが備え付けられ、その上ホテル所有のアウディQ7 SUVを自由に使う権利まで付属している。

カークはその車を使いはしなかった。彼はビーチまで歩いて行って、そこで刺された。

海を眺めに行ったのか、それとも誰かと会いに? それが問題だ。いくつもある問題のひとつだ。

「何を探すべきかヒントをもらえませんか?」とジェイソンはたずねた。

「見つければその時にわかる」

仕切り壁の向こうから、サムの声が返ってきた。

左様で。まあ今のところジェイソンが見つけたものは、カークが見た目通りの人間だったという証ばかりだ——金に余裕があるビジネスマンで、仕事とちょっとばかり私的なお楽しみを両立させている。ビーチに残されていたあのカンバスに近いスタイルの絵はひとつもなかった。そもそも、絵が一枚も見当たらなかった。おかしな話ではない、この旅行でカークが購入した美術品は国に配送手配ずみなのだろう。

外の廊下から、携帯電話で話すヒコックの声が聞こえた。「シリアルキラー」という言葉を自然と耳が拾う。

ジェイソンは、まだサムから借りたラテックスの手袋をはめたままの手で大きな手塗りの洋服タンスを開け、吊るされたカークの服の中から空のスーツケースを引き出した。掛け金を外して蓋を開き、スーツケースのポケット、底や上側まであらためる。

何も入っていない。汚れた洗濯物すらなかった。実際、カークの下着はきれいに洗濯されて薄紙に包まれ、洒落たホテルのランドリー用のバスケットに入って、皺ひとつないベッドの上に置かれていた。

頭の中で手順を確認し、順序立てて洋服タンスの中のものを端からすべてあらためていく。高価なテーラードスーツ二着、赤や辛子色の派手な模様のドレスシャツ二枚。上等な靴。それだけだ。

見るからに、カークは長く滞在するつもりも、スーツとネクタイ以外の服でよく出歩く予定もなかったようだ。

服のポケット、裾、靴の裏、踵を確認した。おかしなものはない。ドラッグはなし、密売品の類も、武器も、爆発物も、偽札も、盗まれた美術品もなし。

最後のハンガーを、木のバーの奥に滑らせた。これで終わりだ。カークの服には本人の匂いがかすかに残っていたが、ジェイソンはサムのアフターシェーブローションばかりを意識してしまう。サンダルウッドと麝香。さっきの海岸でも、海風もあるのにその匂いをかぎとっていた。サムはちょっと行き過ぎたくらいのきれい好きで、ジェイソンはそれをおもしろがってもいた。ある夜、いつもの深夜の電話の中でサムから、死臭が記憶にこびりついてなかなか消えないのだ、と聞くまでは。

洋服タンスの扉を閉めた。ここで何を探せばいいのかもわからないし、そもそもカークのホテルの部屋にどうして自分がいるのかがわからない。たしかに合衆国法典18章668条によれば、美術館から文化的な遺産を盗んだり詐取することは連邦犯罪とされる。だが海岸で見たあの絵は、歴史的名作どころか美術館からの盗品などでもないと、すでに結論は出たはずだ。ヒコックと現場を去りながら、サムはどうして被害者の持ち物を見るのか理由は説明しなかった。どうしてサンタモニカ市警にまかせられないのかは。

いかにもサム・ケネディらしい。現場に、口だけじゃなく手も出してくる。自分以外の誰かにまともな仕事ができるとは思わない。まともな、とは、サムがやるような、という意味で。

ジェイソンは、サムが——自分の予備の手袋をして——ガサガサと動く音に耳をすませた。仕切り壁の向こう側で、小机の上にあったレシートの山をあさっているのだ。

まあ、サムのように仕事をこなし、伝説として語られる成果を上げるには、どうしてもこういう流儀になるのかもしれない。写真や報告書だけの情報ではとても足りないのかもしれない。被害者のいた空気を肌で感じることで、はじめて獲物と狩人の姿がつかめてくるのかもしれない。

そうであるなら、ジェイソンの流儀とは正反対だ。ジェイソンにとって、これほど被害者に近づくのは——被害者の姿を知るのは、気を散らすもとなのだ。邪魔になるとすら言えた。事件とは一定の距離を置きたい。一歩下がったほうがいい仕事ができる。

もっとも、殺人の被害者と関わることは滅多にない。普段のジェイソンが追うのは窃盗犯や贋作者、詐欺師の尻尾だ。それでも暴力的な状況に縁がないわけではないが。人間というやつは思いもかけない行動に出るものだ。それを思い、ジェイソンは傷のある右肩を無意識にさすった。

「バスルームを見てきましょうか?」

「助かる」とサムが半ば上の空で応じた。

ジェイソンはつやつやした大理石のバスルームへ足を踏み入れ、シンクの鏡に映った自分の姿に眉を上げた。なかなかの組み合わせだ——タキシードスーツにFBIの防弾ベスト。海風でもつれた黒髪がまるで悪魔の角だ。片側の袖口が大きく開いていた。

「ああ、ヤバい」

「何かあったか?」

バスルームと寝室を区切る開いた窓からサムが顔を出した。頭上の強い光を受けた瞳が鮮烈に青い。この青さを、ジェイソンは今まで忘れていた。

「いえ。ただ、俺のカフリンクスをどこかに落としたらしくて」

サムの金の眉が上がった。返事をする気もないのだろうが、あのカフリンクスはジェイソンが十六歳になった祝いにハーレイの側の祖父から贈られたものなのだ。ティファニーで、貴重なものだという以上に、ジェイソンにとっては思い出の品。あの祖父こそ、彼のヒーローだった。

サムが窓辺を去ると、ジェイソンは自分の順路を逆にたどってみた。不要な証拠品を現場に落とすのは、すでにある証拠を駄目にするのと同じほど許されないことだし、カフリンクスを落とすなんて実に間抜けな失態だ。

部屋の中を静かに移動しながら、ジェイソンはついこれがどれだけ奇妙な——そしてよそよそしい——再会なのかと、考えこんでしまう。サムの腕に飛びこむ場面を期待していたわけではないが、この九分間、何ヵ月かぶりに二人きりになれたというのに、サムは何もジェイソンにかける言葉がないらしい。同じ部屋にジェイソンがいることすら気付いてないかのようだ。

せいぜい「久しぶりだな、ジェイソン!」くらいの言葉をかけたって仕事にさしさわりはないんじゃないか?

とりわけ、何ヵ月もの電話のやりとりの後なら。

真夜中の長距離電話。サムが、きっと少し酔っ払ったり、ジェイソンが半分うとうとしている時の。いつか再会できたら何をするかの、挑発的な言葉遊び。

いざ、こうして再会したわけだが。

ジェイソンはサムのがっしりした背へ視線を投げた。実際にはサムはジェイソンの存在を意識していないのではなく、あえて心からしめ出しているようだ。それがプロとして理想の正しい姿勢かもしれない。

ジェイソンが自分の足取りをたどって部屋をぐるりと戻っていく間も、サムは彼を無視していた。カフリンクスはどこにも見つからない。砂浜で落としたのだろうか。それが一番ましだろう。サンタモニカ市警がここを調べてカフリンクスが出てきたら、どれほど嫌味を聞かされることか。

バスルームに戻って、捜索を再開し、トイレのタンクの下を調べた。意外なほど上等なロスコ様式に塗られたタイルは別として、特に目を引くものはなかった。シンクとバスタブの排水口、ヒーターの送風口もたしかめる。

何もない。何ひとつ。かけらも。

ドアの裏に濡れたタオルがかけられていた。シンクのカウンターに飛んだ水もまだ乾いていない。カークは、死に至る散歩に出る前にシャワーを浴びたのだろう。誰かと会う約束があったのか、単にきれい好きで身だしなみを整えるのが好きな男だったのか。実際、いくつもの手入れ用品を旅に持参しているあたり、カークはきれい好きで身だしなみのいい男だったには違いない。

「カークが殺されたと、どこから聞いたんです?」

ジェイソンはそう聞きながら、数々の歯磨き粉のチューブやヘアジェルを手に取って、中身が本当に歯磨き粉やジェルなのかたしかめていった。

間があって、それからサムの声が開いた窓から流れてきた。

「サンタモニカ市警から、LA市警の美術品盗難対策班まで連絡が入った。死んだのが海外国籍の人物だとわかったところで、ヒコックがFBIのLA支局に知らせた」

「それはわかります。ただ——」

鏡に映る自分を、ジェイソンは見つめた。眉が寄っている。緑の瞳が考えこむように細められている。不安そうな顔だった。実際、心が騒いでいた。

何故なら——サムはどうやってこんなにすぐ駆けつけられた? FBIだからってプライベートジェットであちこち飛び回れるなんてことはないのに。BAUの捜査官であっても。

ジェイソンの心を読んだように、サムが言った。

「俺は、はじめからロサンゼルスにいた」

ジェイソンは、鏡のはまった窓の開口部と、その向こうの部屋を見つめた。理解できるまで一瞬かかった。

「……それは知りませんでした」

互いにわかりきったことを言う。

その角度から、サムの鏡像が見えた。ほんのわずかに。それだけでも、サムがじっと静止していると——すべての動きを止めてジェイソンの言葉に意識を向けているとわかった。口調は何気なさを装いながら、サムの言葉は慎重に選ばれたものだ。そしてジェイソンの心臓は、焦りのような、何か嫌な感情でドキドキと鼓動を鳴らしはじめていた。

一体、何が起きている?

サムがてきぱきした口調で説明を足した。

「俺はこっちの、ロードサイド切裂き魔の特捜班を監督している」

「ああ。そうなんですね」

ジェイソンは自動的に、サムの誘導に合わせて相槌を打った。だが当然、そんな簡単に片付く話じゃないはずだ。この八ヵ月、ジェイソンとサムはずっと……ずっと、何をしてきた? 誘惑? 焦らし合い? 言葉による前戯のような。前戯って。それともただの後戯だった?

たしかに、お互い何の約束もなかった。何の……保証も。形としては。暗黙の了解があったとすれば、もしいつかどこかで同じ町にいたら会おう、というそれだけだろう。

ジェイソンは、たしかめたくはなかった。問えば、本当はどれほど気になって仕方ないのか知らせてしまうようで。だが逆に、大したことでないなら普通に質問するだろう。心を引き締めて、何気ないふりで聞いた。

「こっちにはいつ?」

「今朝だ」

そうか。まだ望みはある。今日はジェイソンはほとんど支局に戻っていないし、サムには電話してくるような暇がなかったのかもしれない。

「よくこっちに来るんですか? 特捜班の監督で?」

サムの鏡像が動き、手帳のようなものをつかみ上げた。ページをめくりながら、彼の口調は曖昧だった。

「一、二回は」

聞くな。知らなくていいことだ。それ以上踏みこむな。

だがもちろん、ジェイソンはたしかめずにはいられなかった。知らないままではいられない。

今回、さり気ない口調を装ったのはジェイソンのほうだった。

「キングスフィールドの後にも?」

目をとじ、長い溜息をつくサムを、ジェイソンは愕然と見つめた。その……重い、無言の仕種が、ジェイソンの知りたいことを全て明かしていた。ただ、サム当人は見られていることを知らない。ジェイソンがまだ返事を待っていると思っている。サムは目を開けると手帳を見下ろし、抑揚を殺して言った。

「ああ」

ジェイソンは沈黙した。今は何を言っても、サムが露骨に避けたがっているそのとおりに聞こえてしまうだろう。仕事の場での公私混同、感情的で非理性的とか、とにかくそんなような。

恐ろしいほど、そして情けないほどに心が痛んでいた。あまりの自分の馬鹿さに。それが一番つらい。サムが二人の間にあった何かを——何だかはともかく——続ける気など最初からなかったのだと、冷水を浴びせられるように思い知ったことよりも。

いや、でも。そんなわけがない。マサチューセッツでジェイソンを追って踏みこんできたのは、サムの方だったのだ。あの時ジェイソンは、サムの拒絶を受け入れていたのだから。その先の二人の可能性について、サムがわざわざ何か言う必要などなかった。ジェイソンをもう一度ベッドにつれこむ理由も、約束する理由もなかった——まあそう大した約束ではなかったが。一回分のデート。

実現したなら、そこから何かが始まったかもしれない、始まらなかったかもしれない、デート。

その日が来る前に、サムはどこかで心変わりしたのだ。

責めるわけにはいかないだろう。

そう。別に。ジェイソンだって心変わりはよくする——あれこれと。人間相手にも……いや、人間相手にはないかもしれない。実のところ人を見る目には自信があった。それでも、誰かとつき合うということになれば——そう、心変わりして諦めた関係は幾度かあった。だから、サムが心変わりをしないとも、してはいけないとも、とても言えない。

もっと前にわかっていればよかったとは思うが。あの、きわどい電話を幾度も交わし合う間に。最近は、そうきわどくもなかったか。電話の数も減っていた。

そうか。これで終わりなのだ。始まりもしないうちから。わかってよかった。

だから仕事仲間と関係を持つのは避けるべきなのだ。職場のルールがどうあれ。

誰かが入り口のドアをドンドンと叩いて、はっと我に返ったジェイソンはとび上がると、ヒコックのために重いドアを開けにいった。

「まったく、やけに静かじゃねえか。あきらめて帰っちまったのかと思ったよ」とヒコックがじっとジェイソンを見た。「何か見つかったか?」とまだサムが捜索中の部屋のほうも見る。

「今のところ何も」

ジェイソンは、カフリンクスが外れたほうの袖をまくりあげた。指が震えていなかったのでほっとする。心臓は、からくも一撃を避けたばかりのバッタみたいに胸の中でとびはねているのに。

「何も?」とヒコックがたしかめた。

「今のところは。夜間マネージャーが部屋の金庫を開けに来るのを待ってるんですが」

その金庫の中にも、手持ちの現金かトラベラーズチェック以上のものが入っているとは思えないが。しかし今夜は驚きだらけの夜だ。

サムが角から姿を見せた。手にカークの茶革の手帳がある。

「これによれば、カークは今週ベルガモット・ステーション、バウス・ウィザー&キンメル、ストライプス、フレッチャー=デュランド画廊、30303アートギャラリー、ラウンジを回っている」

読み上げて、彼はジェイソンとヒコックに問いかける目を投げた。

ヒコックが口笛を鳴らす。

「全部有名どころのギャラリーだな」と顔をジェイソンへ向けた。「お前さんはたしか、フレッチャー=デュランド画廊の捜査中じゃなかったか?」

ジェイソンはうなずいた。サムに見つめられて、説明する。

「顧客から、詐欺と窃盗の訴えがあって。といってもまだ捜査の初期段階ですし、相手は由緒ある、今でもカリフォルニアで重鎮と言っていいギャラリーなんで」

「興味深い話だが」とサムが答えた。「だが今回の殺人が詐欺や窃盗の絡みとは思えんな。カークの回った美術館の中に、モネを扱ったり専門にしているところはあるか?」

「ギャラリーです」とジェイソンは訂正した。「ありません」

サムが少しの間彼を見つめ、訂正を了承するようにひとつうなずいた。

「なんだって今回の殺しが連続殺人だと? 何かまだ俺たちに隠してんじゃないのか?」とヒコックが聞いた。

「ほとんどすべて」とジェイソンが口をはさむ。

思った以上に棘のある言い方になって、サムからお得意の、含みのある視線を向けられた。それからサムが答える。

「これが三件目の殺人だ。美術業界に関わる人間が殺され、犯人が現場にモネの——モネ風の」ジェイソンを気にしてかわざわざ言い直し、「絵を残していった。殺人を予告したような絵をな」

「あの油絵は表面だけでなく、油絵の具全体が固化していた」ヒコックが言った。「何日も前に描かれたもんだ。まずは一週間以上」

ジェイソンの頭皮が嫌な感じにざわついた。たずねる。

「ほかの被害者の名前は?」

だがサムの返事は耳に入ってこなかった。

部屋から専用のパティオに続く両開きのフレンチドアの向こうで何かが動き、ジェイソンの意識が吸い寄せられる。風が観賞用の植木を揺らしたのか? 日よけのパラソルを見えない手が持ち上げた? さらに目を凝らしたが、その影が人間の形だと理解するまで一、二秒、ほとんど愕然と見つめていた。人のシルエットだ。ガラス扉の向こうに誰かが立って、こちらを覗きこんでいる。

「はあ?」

ジェイソンはサムの横をすり抜けた。フレンチドアに駆け寄って鍵を開け、一気に開いた時、その人影がくるりと背を向けて鉄製のゲートを体当たり気味に抜けていった。ゲートがガチャンと騒々しく閉まる。

ジェイソンは銃を抜いた。「FBIだ、止まれ!」と叫ぶ。

黒ずくめの影は止まらなかった。閉まったゲートが反動で跳ねてまた開く。

ジェイソンは人影を追い、勢いよくゲートを抜けた。ゲートがまたやかましい音を立てた。

人影はテラスを猛スピードで駆け抜け、まばゆく照らされた青の楕円形のプールを過ぎ、中庭奥の高いフェンスへ突っ込んでいく。

そこから逃げられるとでも? このプールが一階にあるわけではないことを忘れたか。

ジェイソンは、やはり銃を抜いたサムとヒコックへ向けて怒鳴った。

「奴はエレベーターへ向かう。挟み打ちを!」

答えを待ちはしなかった。議論している暇はない。とにかく追った。実のところ、体を動かすのは気分が良かった。即時の、そしてすべての意識を一点に注ぎこむのは。そして——サムから距離を取るのは。

アドレナリンの勢いを借りて煉瓦のテラスを疾走していくジェイソンの前で、黒ずくめの人影が自分の判断ミスに気付いた。

振り向き、ラウンジチェアと鉢植えのヤシの木を盾にしながら、煉瓦のプールデッキを渡ってエレベータの方へ向かおうとした。

その男の——間違いなく男の体型だ——背丈はジェイソンくらい、がっしりしている。黒いジーンズ、黒いパーカー、それにバックパック。プールサイドのランプヒーターの琥珀色の光がちらりと照らした肌は白人のものだった。

「そこで止まれ!」

ジェイソンはそう命じ、相手に合わせて動きながら銃の狙いをつける。だが残念ながら覗き見していただけでは、あるいは逃げようとしているからといって、撃てはしない。あるいは恋人未満の相手に振られた場面に無神経に割りこまれたからといって。それに大体、最後の手段でない限り、ジェイソンは人を撃ちたくはなかった。

撃たれたくもないが。すでに一度痛い目にあった。この男は武装しているようには見えない——とにかく銃を振り回してはいない。だからといって銃を持っていないとは言い切れないし、いきなり最悪の行動に出ないとも限らない。

油断するな。命が惜しければ。昔の訓練ビデオがいかにも言いそうなセリフ。鼓動は激しく、ジェイソンの肩甲骨の間を汗がつたい落ちた。相手の手の動きをじっと凝視する。

周囲の客室に明かりが着きはじめた。カーテンが開けられ、ブラインドから光がこぼれ、ガラス扉が開く。

まずい。

中にいろ、全員。そしてたのむから、ネットに動画を投稿してくれるな。

視界の隅で、サムがすでにエレベーターまでの道を塞いだのが見えた。ヒコックは逆側から回りこみ、挟み打ちの形が完成しようとしている。勝負は決した。向こうがまだそれを理解してないだけだ。

「逃げられないぞ」とジェイソンは叫んだ。「バッグを下に落とせ」

男はエレベーターを見て、それからヒコックを見た。

ジェイソンがくり返す。

「バッグを下ろせ。床に伏せろ!」

男はためらった。ただの馬鹿か? それも指折りの? 武器を持っているのか? ジェイソンの手がグロックの銃把を握りしめる。髪の生え際に汗がにじむ。

「さっさと伏せろ。顔を付けて、伏せろ!」

「わかった、わかったって!」男は両手を上げた。ひらめく白い肌。手袋なし。銃もなし。「僕はマスコミの人間だよ!」

「いいから伏せろ! すぐに!」

男は言われたとおり膝をついたが、まだ文句を言っていた。

「だから記者だって。クリス・シプカだ。あんたは知ってるだろ?」

そうかもしれないし、違うかもしれない。だがジェイソンの緊張がほんのわずかゆるんだ。目の前の男からは、不当な怒りに抗議する一般人にありがちな憤りと不安感が感じられた。

「両手を体から離して広げろ。手のひらをこちらに向けて」

「とっとと伏せて口を閉じてろ」ヒコックが男の後ろにやってきて、バックパックに足をのせ、相手をうつ伏せに倒した。「腕をのばせ」

「カメラが入ってるんだぞ!」

「指一本動かすなクソ野郎」

ヒコックから乱暴に、手際よく身体検査をされながら、シプカは文句を言いつづけていた。

ジェイソンはシプカにまっすぐ銃口を向けたままでいた。まだ鼓動がひどく速い。とはいっても八ヵ月前と比べれば、この程度。銃を抜くだけで不安の発作に襲われていたあの頃より格段にいい。

「武器はなし」ヒコックがジェイソンに知らせた。ぐいとシプカのバックパックを開け、毒づく。「こいつは別としてな」と片手にニコンのカメラを、もう片手に望遠レンズをかかげてみせた。

「大事に扱えよ! まったく」とシプカが抗う。「お前らナチ連中は“報道の自由”って聞いたことないのか?」

まずい。これはとても風向きが悪い。ネット動画。

ジェイソンはゆっくりと銃を下げた。サムも、銃をホルスターに収めながらやってくる。ヒコックがかかげているカメラを受け取ってうなった。

「じつにめでたいな。IDは?」

ヒコックが財布を引っぱり出し、中身をあらためて、ぶすっとして言った。

「クリストファー・シプカ、三十五歳、ヴァンナイズ居住」ジェイソンとサムのほうへ顔を上げた。「記者証も持ってる。ヴァレー・ボイス紙の記者だ」

「だから言ったろ」シプカの声は怒りに満ちていた。「もう起きていいか?」

「いいや、そんなわけねえだろ」とヒコックがはねつける。

「ホテルの部屋のそばで一体何をしてたんだ」

ジェイソンはたずねた。シプカが頭を起こしてジェイソンを見上げた。

「あんたについてきたんだよ。美術館からずっと」

「俺に?」ジェイソンの全身を不安が包んだ。「一体何の話だ? 俺についてきたって——尾けてたのか?」

サムとヒコックの視線を感じる。

「僕は、あんたの記事を書いてるあの記者だよ」

シプカがそう宣言した。少しきまり悪そうでもあり、挑戦的でもあった。

「参ったね。こいつはお前のファンクラブの会長だ」とヒコックが言った。

ジェイソンはヒコックを見つめ、それからまたシプカの青ざめた顔を見た。シプカの顔はどこか……見覚えがあるとまでは言いきれない。だが、まるで知らないという感じでもなかった。ありふれた、目立たない顔だ。美形ではない。魅力のない顔でもない。いくらでもいそうな、大勢の中にまぎれそうな。

困惑が顔に出ていたのだろう、シプカがジェイソンに訴えた。

「あんたの記事を、この二年ずっと書いてきたんだぞ。まったく気がついてないとは言わないだろ。あんたのでかい手柄は全部記事にした」

「俺の手柄……」

サムが何か悪態をついた。低いが凶暴な言葉で、ジェイソンはそれがシプカより自分に向けられているように感じる。

たしかに、地元の新聞に時おり載っている好意的な記事に、ジェイソンも気がつかなかったわけではない。盗まれた絵画が発見されて無事持ち主の元に戻るような話は、交通事故や家宅侵入といったいつもの記事の中で新鮮な読み物だし、加えてジェイソンの家族は政界とのつながりが深い。だから、たしかに。ジェイソン自身——そして彼の上司も——彼が時々、LA支局にとってもありがたい注目を集めているのは承知していた。

記事の署名に注意を払ったことはない。記事の切り抜きも集めていない。喝采や名声のために仕事をしているわけではないのだ。だが、出会ってすぐにサムから浴びせられた言葉がまた耳に響いた。

(その褒美に、お前にはカメラの前に立つ役をくれてやる)

ジェイソンの生まれが、理想が、多少なりともサムとの関係を壊したと見るのは、勝手な見方だろうか? まるでわからない。今、何を言えばいいのかも。サムの方を見ることさえできずにいた。どうしてか、こんなことになった責任は感じてしまうが、ジェイソンが好きで招いたことでもない。彼は自分の仕事をしていただけだ。このテラスにいる全員と同じように。

ヒコックが口の中で何かぼやき、よっこらせと立った。シプカが体を起こす。期待するような目をジェイソンへ向けた。当のジェイソンは、シプカに返す言葉も見つからなかった。

だがサムは何を言うべきか知っていた。いつでも心得ているのだ、彼は。

「よかろう、ミスター・シプカ」とサムがゆっくりと言った。「もう立っていい。話を聞こうか。いい話を聞かせることだ」

--続きは本編で--