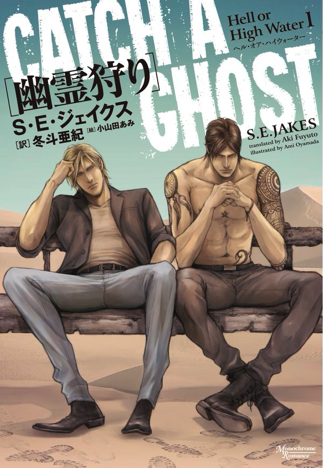

幽霊狩り

ヘル・オア・ハイウォーター1S・E・ジェイクス

暗号化されたそのメールは、トム・ブードロウの私用メールアドレスに送りつけられていた。送り主は特定不能。添付の映像を見ても、その中に映る二人のどちらかが送ってきたわけではなさそうだ。

動画の日付は十年も前。粗い画質。うす暗いが手ぶれはなく、固定カメラで少し見下ろす位置から撮影したようだ。捕虜の軍人を尋問しているところらしい。

映っているのは小さな部屋。中央を区切るように置かれたテーブルをはさんで座る、二人の男。一人は迷彩の野戦服を着た男で、顔は影になっている——おそらく意図的に。向かいに座るのは若い男で、はっきり顔が映り、手首には手錠。その手錠をつなぐ鎖は、テーブルに取り付けられた鉄環に通されていた。

その若い男の金髪は汗と血でよじれて乱れ、鼻は折れていた。目の周りも黒ずみはじめている。上半身は裸で肋骨に固定用のテープが巻かれ、胸元に認識票だけが下がっていた。全身を覆う傷に、並みの男なら倒れているだろう。

だがこの男は倒せない。

身じろぎもせず座り、動揺も怯えも見せない。尋問官の問いを黙って聞きながら、男の顔にはかすかな、愉しげにすら見える表情が浮かんでいた。

「国境にいた目的は?」

「命令は誰から?」

「お前は工作員か?」

次々と問いを浴びせられながら、捕虜は口の中で歌のようなものを口ずさみはじめた。歌詞もメロディも、トムにはよく聞きとれない。

尋問とは、いかに相手の心を折るかだ。だがこの捕虜の若者は——十九歳そこらに見えたが——平然と、逆に尋問官の心をかき乱していた。それが相手をますます怒らせる。尋問官はテーブルを叩き、質問をくり返したが、捕虜は歌ともハミングともつかないものを口ずさみつづけるだけだ。今回は、いくつかトムにも言葉が聞きとれた——「世界」そして「生きて」。この二人は両方ともアメリカ人だ、とそれで悟る。

もしかしたら、ただの訓練か?

訓練にはかなり暴力的なものもある。とりわけ特殊部隊であれば。

尋問官が短い言葉を激しく浴びせ——何度集中して聞き直しても内容はわからなかった——テーブルごしに手をのばすと、相手の胸元に下がる認識票をむしり取った。鎖がちぎれる瞬間、若い捕虜の体が前にのめったほどの力だった。

「貴様は罪のない人間を殺したんだぞ! 誰が貴様など助けに来るか!」

尋問官がその認識票を部屋の隅へ放る。その行方は映っていなかったが、ガチャッと、落下の音が聞こえた。

捕虜の目の奥で何かが変化する。トムの血が凍った。その変化は尋問官の言葉のせいではない。違う。認識票を奪われた瞬間に生じていた。

続く動きは、あまりにも一瞬だった。捕虜が手錠を固定されたままテーブルを持ち上げ、尋問官に叩きつけた。床に倒れた尋問官の喉にテーブルの脚をくいこませて動きを封じる。数人の男たちが口々に怒鳴りながら部屋へ駆けこみ、数秒、二人の姿がカメラから隠れた。

やっとカメラの前が開けた時、若い捕虜の頭には銃が突きつけられ、だがそれでも動こうとしない。彼の膝はテーブルにのしかかり、尋問官がやっと呼吸できるだけの絶妙なバランスを保っている。もしわずかでも力をこめれば……。

周囲の男たちは動こうとしなかった。尋問官の首がへし折られるのを恐れてか。

捕虜の若者が顔を上げ、カメラを見上げた。歯を剝き出す。猛々しく嘲笑った。

次の瞬間、映像が切れた。

■1

一月後。

プロフェットは、じっと座っているのが嫌いだ。じっとしていなければ殺すとでも言われない限り、静かになどしていられるか。それも脅しや軽口は無駄で、文字通り命に危険がある時だけだ。

本当なら、おとなしくオフィスでデスクワークのお時間。だが書類仕事は昔から大嫌いだし、片手どころか両手をギプスで固められているのに何をしろと? クソが、とプロフェットは両手首から二の腕までを覆う青いギプスを憎しみの目で見下ろし、机に叩きつけたい衝動をこらえた。一度やってはみたのだ——あの時は真っ二つに割れたが、新しいギプスは材質が違う。医者のやることだ、グレネードを撃ちこんだってヒビも入るまい。

左のギプスにはプロフェットがKA-BARナイフで切り裂こうとした痕が残っていたが、ギプスは少しささくれただけで、結局鬱陶しさだけが倍増した。それでも、書類仕事の鬱陶しさよりはマシだ。

まあ、書類を一掃する方法なら考えてある。オフィスから人が減り次第——火災報知器を切って、マッチと金属製のゴミ箱を用意し……。

電話が鳴った。プロフェットは目つきで黙らせられるかのように、にらみつけた。デスクワークは得手ではないし、ましてや電話番など面倒そのもの。こんな目に遭っているのは腕の負傷のせいもあるが(初めての怪我でもなし)、主には、前回の任務でやらかした、プロフェットにすれば些細な規則違反のせいだった。

上司は、些細と見なしてはくれなかったようだが。たしかに二十人のガードと最新のセキュリティに守られたビルに、増援を待たず、おまけにここの社員でもない——あの時点では——泥棒をつれて突入したのは事実だ。とは言え、人的被害なしという点はもっと評価してくれてもいい。大体もう長いつき合いだ、上司のフィルだってプロフェットがルール通りに動くわけがないとわかっていた筈だろう。

ムカつくことに、電話は鳴りつづけ、プロフェットはやむなく受話器を取って「ああ?」と出たが、途端に耳元で相手がわめき立てた。ふざけるな、やってられるか。

受話器を置くと、たちまち電話はまた鳴り出した。呼出音を消し、プロフェットは腕のギプスに落書きを始めた。昨夜のバーで誰かが書きこんでいった電話番号を囲っていた時、上司のフィル・バトラーが挨拶もノックもなくずかずか入ってきて、デスクにドサッとファイルの山を置いた。

「ふざけんなよ」プロフェットはファイルをパラパラめくる。「ちゃんと片付けたろうが」

「不完全だ」

「あのな、あんたの下で働きゃ、こんなつまんねえ仕事はしなくていいと思ってたんだがな」

プロフェットのぼやきにも、フィルは微笑しただけだった。プロフェットにもわかっている、この男はプロフェットを訓練しようとしているのだ——このエクストリーム・エスケープ社を託す後継者として。だがフィルだってそんな年寄りではないし、まだまだ現役で居座る筈だ。

まあ、書類仕事のつまらなさを味わえるのも命あってのことだ。多分。そこはありがたがっとくか。

「そのファイルを仕上げたら、昼飯をおごってやろう」

フィルが言った。

プロフェットはうなずきそうになったが、椅子に座ったままドンと床を蹴った。椅子がガラガラと後ろにすべり、壁にぶつかってやっと止まる。

「何が狙いだ?」

「疑り深いな」

プロフェットはフィルに指をつきつけた。

「あんたが昼飯をオゴろうなんて時は、下らないことを企んでやがる時だろ。夕飯なら、誰かが死ぬ」

フィルはぐっと唇を結び、鼻の付け根を親指と人さし指でつまんだ。お前を殺さないように我慢してやる、というポーズ。それから言った。

「お前を、パートナーと組ませる」

「はあ?」

フィルが声を張り上げた。

「お前をパートナーと——」

「聞こえてるよ。目はともかく耳は元気でね」

「お前がジョークを言うとは、やるじゃないか」

罵る余裕もなかった。パートナー? 何だと?

「今さらか? もう一年経つぞ」

「ああ、お前のパートナー探しは楽じゃなくてな」

「なら放っとけよ」

プロフェットは低く凄む。

「パートナーと組むのが我が社のルールだ」

「ここはあんたの会社だろうが。ルールもあんた次第だ」

「たしかにな」

フィルは二本の指で顎をさすりながら、プロフェットの言葉を考慮している様子だったが、ふっと笑った。

「しばらくこのルールでやってみろ。お前をオフィスに置いといても、備品の注文ひとつろくにできないしな」

「うまくいきゃしねえよ」

「うまくやるんだ」

「あんた、まさかまた捨て犬を拾ってきたのか?」

プロフェットの問いに、フィルは肩をすくめただけだった。

「おいおい、よせよ、どこの犬だ? 特殊部隊上がりピチピチの、自分を不死身と信じこんだ自信過剰野郎か?」

「まるでお前の話を聞いてるようじゃないか」

プロフェットは指をつきつけた。

「うまいこと言ったつもりかよ、フィル。それで、どうなんだ?」

フィルはデスクに腰をもたせかけながら、結局認めた。

「ああ、彼の最後の職歴は、ニューオーリンズでの群保安官補だ。その前はFBIのエージェント」

プロフェットはうなってデスクに突っ伏し、ゴンゴンと額を軽く机に打ちつけた。

「よりにもよってケイジャン? おまけにクソFBI野郎? そんなのより、使えそうな前科者は一人もいねえのか。あいつらの方がまだ一つ二つは学べるってもんだ」

ケイジャンは、ニューオーリンズ南西部を中心に今でも独自のコミュニティを持っているフランス系移民の流れだ。

「前科者はブルーだけだし、彼にはもうパートナーがいる」とフィルが指摘した。「何もそう悲劇ぶることもないだろう」

「ぶってねえ、悲劇だ」プロフェットは真顔で返した。「なあ、仕事は一緒にやる。だが、決まったパートナーってのはどうもな……」

「どうしてお前をパートナーと組ませたいのかはわかってるだろ」

プロフェットは背すじをキッとのばした。

「何だ、そいつは俺の盲導犬かよ? どうせなら本物の犬にしとけ。あんただってその方がカネも手間も節約できるぞ」

「犬にパラシュートをつけて飛行機から一緒に飛び下りてもらうか?」

「俺は問題ない、フィル。今はな。問題があったら任務を受けたりしない」

「わかっている。医療記録には目を通している」

「それに、もし俺の目が——」

「あらゆる事態に備えているだけだ」フィルが、プロフェットの口癖を真似して応じた。「お前を失うつもりはない。パートナーの件はもう決定事項だ」

これ以上の言い争いは無駄だと、経験からわかった。プロフェットは指先で顎をさすり、伸びすぎたひげに気付く。自分の、スウェットとボロボロのTシャツ姿を見下ろした。トレーニングからそのまま、シャワーとか、靴を履くとか、その手の瑣末なことはすっとばしてここに来たのだ。

「わかったよ」ぼそっと呟いた。「だが仲良くするとは期待すんな」

フィルが、脇にかかえていたファイルをプロフェットに手渡した。

「次の任務だ。それとな、お前に何を期待するべきか、もはや俺にはわからんよ。お前のパートナーはもうすぐ来る」

「すぐって、十秒ぐらいでか?」

またもフィルは鼻の付け根をつまむポーズを取ると、ぼやきながら歩き去っていった。プロフェットの相手の典型的な反応だ。

シャワーや着替えの時間はない。お洒落してみせるような相手でもなし。うまくいけば相手の男がプロフェットを服も買えない哀れな男だと思って、パートナー変更を要求してくれるかもしれない。

最大限に反抗的な溜息をつくと、プロフェットは任務のファイルを片手にオフィスを出て、お気に入りの鉛筆をあさりに備品棚へ向かった。机に向かえと言うなら、せめて好きな備品をよこせ。彼好みの鉛筆を常備しておくのがそんなに大仕事だとでも?

どうやら、そうらしかった。そしてプロフェットには備品の注文の仕方もわからない。

やむなくクリップの箱をつかみ、プロフェットは共用のコピー機を直しにかかった。トナー部分のパネルを開け、目に落ちる髪を苛々とはねのける。一般的にももう長すぎるし、プロフェット自身も正直鬱陶しかったが、許されているからという理由だけで伸ばしっ放しにしている。かつての束縛と規律からもう自由だという、日々の象徴でもあった。

だが結局のところ、逃げ切れはしない。世界を滅ぼす隕石のように、いつか彼めがけて落ちてくる運命の一撃からは。

(目が見えなくなったって、世界の終わりじゃない)

本当に? 終わりかもしれない。プロフェットにとっては。

誰も知らないことだ、フィル以外は。プロフェットがフィルに目の病を話したのも、それを聞けばあの男がうるさいスカウトをあきらめて去ると思ったからだ。

勿論、そううまくはいかなかった。フィルは社内でもそのことを秘密にし、ただ医者のみに教えて、プロフェットを診る専門医への支払いを会社の医療保険でカバーできるよう手を回した。社の同僚にいつ知らせるか、知らせるかどうかの判断は、プロフェットにゆだねられている。誰にも言う気はなかった。同情などまっぴらだ。新しいパートナーからは、尚更。

昼飯を食いに出ようかとも思ったが、まずは新しいパートナーが定刻通りに来るかどうか見てやろう。遅れてきたら怒鳴りとばすし、時間きっかりなら上司にシッポを振る軟弱者と見下してやる。

ぞく、と不吉な予感が背を這った。へばりついて消えない。

ちらりと時計を見上げ、戻した視線で、プロフェットはフィルが一人の男をつれて角のオフィスへ入っていくのを見た。

定時ぴったり。

クソ野郎。

気をまぎらわそうと、コピー機によりかかり、さっき渡された任務のファイルに目を通した。あのムカつくパートナーとエリトリアに行かされるようだ。エリトリアにはEE社の支部がある。大体は偵察任務中心で、日に二回の定時連絡を入れつつの待機。もし運が良ければ——あるいは悪ければ——実際の任務に駆り出されることも。

もっともプロフェットは、常にエリトリアで何かの騒動にぶち当たる。暑く、治安も悪い。あそこに行くなら武器と現金が山ほど要る。ガキどもにバラまくTシャツとキャンディも。新しい山刀も買うか、なにしろ前のは最後のエリトリア派遣で駄目にした。あれはなかなかの旅だった——旅の土産は、雨の日に痛む肘と、首を切り落とされかけた時のうなじの傷。プロフェット自身のマチェットで。

やはり、マチェットはない方がいいか?

エリトリアのオフィスにはエリオットがいて、この三ヵ月、銃撃の傷を癒している。プロフェットも手首が治るまでエリトリアへやられるのだろう——それと、新しいパートナーと親睦を深めるために。

けっ。

ひょいと顔を上げ、プロフェットはフィルのオフィスから出てきた男の姿をとらえた。医者なみに背が高い、ということは一九五センチくらいか。髪は黒っぽい焦茶色、肩幅が広い。その肩は、ここからでもわかるほどに固くこわばり、怒りがにじんでいた。

プロフェットは両腕のギプスを見下ろし、溜息をついた。ギプスの端をつまむ。どこかの救急病院に駆けこみ、痛いと泣きついて外してもらうか、と思ったが、そう言えば手近な二つのERからは出入り禁止をくらっている。ポケットから携帯電話を引っぱり出し、三十キロ以上離れたERをグーグルマップで検索する。候補にフラグを立てていた時、目の前に影が落ちた。

あのデカ野郎に違いない。ゆっくり、プロフェットは顔を上げると、ギプスに包まれた右手をつき出した。

「プロフェットだ」

「預言者? マジで?」

「どうしてだ。まさか、てめえの名前はジーザスか?」

相手の男はニコリともしなかった。男の片目は緑色、もう片目はほぼ茶色で、それがどこか危うい雰囲気を醸し出している。プロフェットが昔飼っていたジャーマン・ショートヘアード・ポインターのようだ。あの犬は狩りが上手だったが、この人間は?

「俺はトム・ブードロウだ」

さし出した手を無視されて、プロフェットはその手を引っこめた。フィルが数歩向こうから様子をうかがっている。何の心配だ、プロフェットがオフィスのど真ん中でこの男を叩きのめすとでも?

「会えて嬉しいね、トミー」

ニッコリと、愛称で言い返してやる。男はうんざりと目で天井を仰いだ。はっ、笑える。プロフェットはうなじの傷を指でなぞった。マチェットで首を切り落とされる方がまだ楽しそうだと思いつつ、ここは半分でも文明人らしく振舞おうと気力を振り絞る。

「経歴は?」

「そういう話はしない。最初のデートまではな」

母音を甘ったるくのばしたしゃべり方は、完全に南部の、それもケイジャン訛りだ。なめらかな、どこか歌のような抑揚を聞くと、この男を椅子で殴り倒したくてたまらなくなる。多分、この手の訛りがプロフェットを抗いがたく惹きつけるせいだ。この男だけは例外だが。

まあ——少しだけなら、こいつにも。南部のクソ野郎。

(犬なみには使えるか?)

プロフェットは歩み寄りを試みる。

「得意分野は何だ」

「そっちは?」

「いいか、俺はてめえとここでどっちがムカつくかコンテストをやるほどヒマじゃねえんだ」

トムが目を細めて聞き返した。

「パートナーと組まされるのは?」

「けっ、お断りだ」

「こっちこそ。お互い立場がはっきりしてうれしいね、俺もパートナーはいらない」

「よく聞こえたよ、トミー」

「トムだ」と淡々と訂正される。

「だから?」

「二人とも気が合いそうだな」

フィルが、二人にというより、自分に言い聞かせるように割って入った。

「よしクソガキども、うちでは全員がパートナーと組む。うまくやれよ。でなきゃ後悔させてやる、お前たち二人ともな」

疑う余地もない。フィルは元海兵隊員で、一八〇センチそこそこの身長ではあるが、がっしりとたくましい。プロフェットはとうの昔に、体の大きさが必ずしも勝敗を左右しないことを——プロフェットにとってもありがたいことに——学んでいた。

別にプロフェットが小柄というわけではない。だが一八八センチは、一九〇センチ越えの連中がうろつく職場では小人扱いだ。

「用があるんで、じゃあな」

彼はトムにそう告げ、くるりと背を向けてコピー機へ屈みこんだ。ペーパートレイがびくともしないので幾度かギプスで殴りつけると、なんと数日ぶりにコピー機が息を吹き返した。

「こりゃボーナスもんだろ」

フィルに声をかける。フィルが言い返した。

「ボーナスはもうやっただろう」

「まさか、こいつのことか?」プロフェットはトムを指さした。「いらねえよ」

■2

あの映像の男と、対面する。それだけのことに、こうも心が動揺してしまうとは。

(勘が鈍ってるぞブードロウ、現場から離れすぎた)

自分をののしり、すぐに調子を取り戻せるよう、トムは祈った。自転車の乗り方と同じように。もっとも今は、自転車から落ちた上に轢かれた気分だ。

一体何の目的で、新しいパートナーの尋問映像が彼に送り付けられた? メールの送り主は、この男がトムのパートナーになると一月も前にどうやって知った?

大きな二つの疑問が解けるまで、あの映像の存在はプロフェットにも黙っておく方がいいだろう。映像でも見たとおり、あの男はイカれてる——その上、凶暴で、危険。どれも生き抜くために磨いてきた資質かもしれないが。

(もしくは、ただの生まれつきか)

プロフェットはトムより数センチ小柄で、一回り細身だ。両目に凄惨な戦いの火が燃えている。それが誰にでも見えるものか、普通は粗削りな外見に魅了されて奥までは見通せないのか、トムにはわからない。プロフェットは、まるでベッドから転げ出てきたばかりのように寝乱れて見えた。それも、睡眠の後というわけではなく。

だが、注意深く見ればわかる。プロフェットのまなざしが周囲のすべてをとらえていることが。獲物にしのび寄る足取りと、何ひとつ見逃さない警戒心が。

この男は、危険そのものだ。視線でとらえられた瞬間、釘付けにされたようだった。素裸でクリスマスパレードにでも放りこまれた方がまだ自然体でいられただろう。トムもたやすく気圧されたりしない方だが、プロフェットの存在は、人生最大のトラブルになりかねない予感があった。

立ち去るプロフェットを見送りながら、トムは首の後ろをさすり、あの男の仕種につられている自分に気付いて毒づいた。

「上出来だな」とフィルが、トムをつれて大きなオフィスへ入りながら言う。

「そのうちあいつも打ち解けてくるさ、とか俺に言うところですか?」

「まさか、そんなわけないだろ」

少なくとも、フィル・バトラーは率直な男だった。プロフェットと引き合わせる五分前、彼はトムに言ったものだ。「うちの会社のモットーは、自分で何とかしろ、だ。パートナーのことも任務のことも、誰もお前の手を引いちゃくれん」と。

この上司から聞き出せたのは、プロフェットの年齢だけ——トムの三十六歳に対してプロフェットは三十一歳。それと、あの男がまぎれもなく、フィルの知る最高のエージェントであること。「高い能力を持ち」「実行力があり」「実地での経験が豊富」という言い回しを、フィルは使った。

このEE社は、自社のエージェントたちが必要とするものを何でも与えると、前評判が高い。フィルいわくの「創造性を発揮する自由」も含めて。訓練も厳しく、トムもこの一ヵ月みっちりしごかれてきた。教官役のエージェントから新たな格闘術や武器の扱いを叩きこまれ、破壊活動や爆発物の扱いなど、すべてのスピードを上げるよう要求された。それもとりあえずの訓練で、フィルによれば任務の間にまたしごかれるらしい。

「ほかにプロフェットについて知っておいた方がいいことは?」トムはたずねてみた。「本名とか?」

だがフィルはその問いを無視して返事をした。

「仕事は社でしても、家でしてもいい。ほとんどの連中は用がある時しかここに来ないがな。初任務の情報をしっかり読んでおくことだ。細かいことは暗号化メールで送ってある」

デスクにぽつんと置かれたノートパソコンを指して、フィルはオフィスから出ていった。

メール。成程。トムがそのパソコンを開くと、画面に彼のファーストネームと、色々なパスワード一覧が表示された。手早く、指示通りにすべてのパスワードをリセットして再設定していく間もメールを読みたくてうずうずしたが、このオフィスで、あのイカれたパートナーがいるそばで、読むつもりはなかった。これでも故郷のケイジャン連中の中で生きのびてきたのだ、どんな厄介だろうと慣れたつもりでいた——だが、とんでもなく甘かったのか?

開け放たれたドアを、誰かがコンと叩いた。向き直ると、さっき顔を合わせたばかりのサポート部門の女性社員、ナターシャが立っていたので、トムは中へ手招きした。背が高くほっそりした女だが、見た目に惑わされてはいけないタイプに思える。フィルいわくこの会社では後方支援の社員でさえも「ケツの蹴りとばし方くらい心得てる」のだ。

ナターシャの仕事は、トムたちが任務中の情報収集や装備品の手配だ。そして今のところ、社内で唯一のトムの味方らしい——というのも、彼女の方から切り出してきたからだ。

「何が知りたいの?」

ナターシャの唇には、いたずらな微笑があった。

「全部」

ちらりと肩ごしに背後をうかがい、ドアを閉めるかわりに、ナターシャはトムへ近づいた。秘密めかして囁く。

「プロフェットは何年もここで働いてる。私が見るに、フィルがEE社を始めた時引き抜いてきた最初のエージェントだと思うけど、どこにも個人ファイルがないからわからない。パートナーは皆、ファイルを見たがるんだけど。あと特殊部隊出身——それも多分、海軍特殊部隊」

「そりゃまた……」

「でしょ。それにきっと、CIAにもいたことがある」

最悪。いや、最悪よりなお悪い。トムはデスクに額を叩きつけたくなった。ナターシャはそれを察したらしい。

「彼、そこまでひどくはないって、トム」

ほう。本当に?

「あいつの本名は?」

ナターシャは今回はニッコリ微笑んだ。

「自分で聞いたら?」

そこまでして知りたくはない。

「わかった」トムはふっと黙った。「ああそうか——君も知らないのか、そうだな?」

ナターシャが肩をすくめた。

「でも、あんたが一年かかって聞き出せる以上のことはもう教えてやったじゃない」

それでもトムはもうひとつ、質問を返す。世の中の誰より、彼に聞く資格のない問いを。

「あいつ、どうしてパートナーとうまくいかないんだ?」

「言っておくけど、相手の方はいつも、彼と組みたがってたのよ。切るのはいつもプロフェットの方から」

ほう、ここに来てやっと興味深くなってきた。

「ここまで俺に話したのがバレたら、あいつに殺されるだろ」

「まあね。でも彼、私の備品発注を二度も台なしにしてくれたから。覚悟しろって言ってあるもの」

オフィスを出ていくナターシャの言葉に、トムはつい笑いをこぼしていた。どうなることかと思ったが、意外とこの会社でうまくやっていけるかもしれない。

ドアを閉めに立った時、広いオフィスの奥に鎮座している塊が、実はもうひとつのデスクらしいと気付いた。シートか何かで全体を覆われている。

数秒後、プロフェットがドアを蹴り開けた。ドアの両面下部が黒く汚れていた謎がこれで解けた。プロフェットはファイルの上にコーラの缶とドーナツの箱を危なっかしくのせていた。そのすべてを、ドンとトムのデスクに投げ出す。

「この部屋はあんたと共有なのか?」

「正確には、俺のオフィスにてめえが居座ってんだよ」とプロフェットが言い返す。

「俺と組む間、ずっとそう喧嘩腰でいるつもりか」

プロフェットはニヤついた。

「俺は常々“権威に反抗的”って分類されるクチの男なもんでね、トミー」

「それは何より。それと、トムだ」

「だがお前は権威には足りねえな。つまりはお前がお行儀よくしてりゃ、お互い仲良くやってけるかもな?」

「本気でぶっ殺すぞてめえ」トムはそう言い放ってから、口の中で呟いた。「たとえ死体を隠しそこねても、刑務所に行く価値はあるさ」

ドーナツを手に出ていきながら、プロフェットが肩ごしに声をかける。

「聞こえてんぞ」

「わざとだよ!」

かくして、トムはこのクソ野郎とめでたくパートナーになった、というわけだ。特殊部隊出身、戦争捕虜の経験があり(あの映像が根拠)、元CIA、今や行く手を遮るものをぶっ壊し放題の傭兵稼業。

だがその同じ男が、人命も救っている。任務を通して、脱け出せない苦境にいる人々を助けてきた筈だ——と、トムは思い直す。EE社の仕事はたしかに金になるが、意義もあるし、国の利益に反する案件も扱わない。

つまりは、あの男は謎と矛盾の塊。

とにかく今はまず、あの男と組んで任務を片付けることだ。トムの実力をフィルに示し、それからパートナー変更を言い出せばいい。どうせ、あのお偉いプロフェットもパートナー替えを要求するに決まっているし。

そこまで悪い話じゃない。その筈だ。

メールが一通届いているのに気付いて開き、トムは、ぽんと画面に表示された、初任務用の飛行機チケットを見つめた。

エリトリア行き。

プロフェットと二人で。

狭いオフィスで。

三ヵ月間?

やはり悪い話だ。まさに最低、いやそれより悪い。メールの本文に目を移すと、いきなりこう来た——〈詳細はプロフェットに聞くこと〉。

めでたい。何しろプロフェットは、当然のごとく、すでに消えていた。

メールにはほかにろくな説明もなく、ただ〈長期滞在のために持参する物〉の仰々しいリストと〈個人の武器は持参不可〉という行だけがあった。トムはノートパソコンの蓋を乱暴に閉め、コードとまとめてつかむと、EE社を出て自分のハーレーへ歩みよった。ひとっ走りすれば気も晴れる。

とにかく、やりとげるだけだ。後戻りは不可能。

選択の余地はない。

時にはその方が——どれほど最悪の道であっても——人生は楽に思えた。

■3

丸腰で行け? だがプロフェットは自分の得物を持たずに遠出したことなどない。エリトリアのオフィスには国ごと吹っとばして余るほどのプラスチック爆弾があるが、そんなのは関係ない。武器の常時携帯は彼の流儀だし、セラミック製のナイフならセキュリティゲートを楽にパスできる。

出張用のバッグは常に準備済だ。家とオフィスの両方に。没収されるには勿体ない武器をバッグから出して片付けると、プロフェットは飛行機の時間まで準備に専念する心構えをした。出発は今夜だが、経験上、物事は常に流動するものだ。

新しいパートナーはもう帰宅していた。プロフェット宛に〈飛行機で会おう〉とメールを残して。どうでもいいってのに。任務の中身についても聞かれたので、プロフェットは渋々ナターシャにファイルを持って行かせた。どれほど厳重なセキュリティがかかっていようが、できるだけメールで情報を渡さないのがここの流儀だ。フィルの現役時代はメッセンジャーがファイルを届け、後で焼き捨てていた頃だが、あの男はまだその手のやり方を好む。

EE社の立地が郊外なのも、フィルの方針による。EE社のメインオフィスは、マンハッタンから数時間離れた邸宅にあった。気候も一年を通しておだやかだし、あちこちの地方空港や大きな国際空港へのアクセスもいい。日中と夜間を通じて十人のスタッフが常駐し、普段も数人のエージェントが廊下をうろついている。さらに、プロフェットの知る限り、フィル・バトラーが常時いる。

サポートが必要な場合のために、待機要員も常に控えていた。EE社の仕事は昼も夜もなく、サポートスタッフは前線のエージェント同等に重く扱われている。なんと言っても、現場のエージェントがたよれるのは、デスクの前で彼らを支えるサポートだけなのだ。

フィルは近頃、二人組システムを徹底させようとうるさい。たしかに普通はその方が安全なのだろうが、プロフェットはチームだの相棒だのからは手を引いたのだ。時おり誰かを援護するのはいい。だが自分自身は、もう二度と、誰にもたよる気はなかった。

(じき、誰かにたよらなきゃ生きていけなくなるのにか?)

フィルがいつも、思い出させたがるように。

家に帰るかわりに、プロフェットは二階にあるベッドルームの一つへ引きこもった。任務のファイルはとっくに四度も読み返したし、あの新人野郎じゃあるまいし、あの地域なら自分の手のひらなみによく知っている。現場に早く戻りたい気持ちはあっても、エリトリア行きには正直、まったく、気乗りがしなかった。

閉じこめられたライオンのようにうろうろ歩き回りながら、プロフェットは左右のギプスのテープの端をかわるがわる引っぱった。両手のギプスが何トンもの重さに感じられたが、任務のためだと言い張ってもドクは外してくれやしない。

「付けたままでも銃は撃てるだろ? 両手で握りゃいい。それかナイフを使え。パートナーに助けてもらってもいいぞ」

あの医者め、そう言った。くそったれが、プロフェットがパートナーなど必要としないことも、ギプスを付けていようが、格闘も汚れ仕事も自力で充分こなせることもわかっているくせに。生きるために磨いた能力。

そのことを、最大の不快感をこめて言い返してやったが、ドクは平然と返した。

「つまりギプスを外す必要はないってことでいいな?」

「はっ、こいつは神の試練か何かのノリか? 俺の趣味じゃねえよ」

プロフェットがそう文句を言っても、ドクはただうなっただけだった。

夜中の一時頃、プロフェットは肘までビニール袋で覆ってシャワーを浴びたが、どこもかしこもやたら洗いにくい。デスクから持ってきたくたびれた『将軍(SHOGUN)』のペーパーバックとパソコンを荷物に詰めこみ、一杯飲みに行くかと考えたが、酒のかわりに晩飯にした。食いすぎで倒れそうなほどの食い物を店で注文し、四十歳も年上のウェイトレスにいちゃつきかかって頬をつねられる。

ノートパソコンを開き、携帯電話を通じて高セキュリティのWi–Fi接続をすると、自宅の監視システムのパスワードを打ちこんだ。半年前に仕掛けられたこのシステムのおかげで、外にいても部屋がモニターできる。プロフェットの住まいは大きなロフト付き、エレベーターなしの建物だ。以前は企業が入っていたビルの上二階分を買ったのだ。階下の二階分はとある海外投資家の所有で、つまりは諜報員ということだろうと、プロフェットは見ていた。その男、キリアン——勿論プロフェットはいかにもアイルランド人丸出しの名前をからかい済みだ——の方も、プロフェットが何者か知っている。二人はこうして互いの部屋と建物に目を配り合う関係で、しかし実際に顔を合わせたことは一度もなかった。

それどころか、あの男がプロフェットの部屋にカメラと警報装置を仕掛けたことすら、ある夜、キリアンがインスタントメッセージで話しかけてくるまで、プロフェットは知らなかった。

〈気を害さないでもらいたいのだが、いくつか君の気付いていないセキュリティの穴を発見したのでね。これがアラームとカメラにアクセスできるリンクだ〉

〈普通はそんな真似をする前に、気を害するかどうかお伺いを立てるもんだろうが〉とプロフェットはメッセージを打ち返した。

〈事前の許可より事後承諾。君もそういうモットーだろ?〉

〈いいモットーだ。言うのが俺ならな。ま、悪くない警報システムだ〉

プロフェットはそう認めた。

それ以来、二人はIMでやり取りするようになった。中身は、じゃれあいや、誘惑のようなもの。一度などチャットセックスまでいきつきそうになった。エリトリアでプロフェットが死ぬほど退屈していた時だったが、本格的に盛り上がる前に部屋の外で爆発が起こった。ムードぶち壊しだ。

キリアンはここ一週間ばかり留守にしている——彼の最後のメッセージを信じるなら。彼の部屋には何の変化もなかった。ただ一つ、プロフェットが盗んでおいたランプが戻されているほかは。

見かけたことがあるのはキリアンの、きっちりしたビジネスマン風のスーツ姿だけだ。黒髪で身だしなみのいい男、としかわからない。身ごなしからして、イギリスの陸軍特殊空挺部隊出身だろう。

動きににじむものなのだ。

プロフェットはメッセージを打ちこんだ。

〈ランプを取ってったのか〉

数秒して、キリアンからメッセージが戻ってきた。

〈さぞや怒り狂っているだろうね〉

〈俺の部屋に侵入しやがったな〉

〈何度も。しかし思い返せば、君が俺の部屋からランプを盗んだのが先だろう?〉

〈昔のことは忘れた方が人生は楽だぞ〉次に狙っているのはてめえのカウチだ、と教えてやりたかったが、プロフェットはこらえた。〈しばらく出かける〉

〈新しい案件か?〉

〈案件も、パートナーもな〉

どうしてそこまでキリアンに教えているのか、プロフェット自身にも謎だった。

その情報を聞き流すほど、キリアンも鈍くはない。

〈パートナーの話を君がするのは初めてだな〉

〈これまでだって何人もいたぞ〉

〈だろうね〉

〈仕事のパートナーだ、キリアン。下半身絡みじゃなくてな〉

〈楽しいじゃないか、そっち絡みの話の方が。君だってそうだろ〉

正しい。プロフェットはニヤッとした。

〈それで、君は何人もパートナーがいたが、言及するのは初めて。今回の彼は特別か?〉

ちっ、嫌な風向きになってきた。

〈この先ずっと組まされるかもしれない相手だよ。とにかく、そう脅されてる〉

〈ほう。どんな男だ?〉

〈ムカつく男だ〉

〈相手も同じことを言っている様子が目に浮かぶよ〉そこで長い中断があり、次のメッセージが届いた。〈今ちょっと、殺されかかってね〉

〈誰にでも愛されるお前が?〉

クリックで最後の言葉を投げつけると、プロフェットは夕食に戻った。

夜中の二時すぎに携帯が鳴った。携帯は三台持っている。会社用の一台、フィルが存在を知らず追跡もできない一台、そして世界中でただ一人しか番号を知らない一台。その人物の存在は、切れない鎖となってプロフェットを過去に縛りつけている。思うだけで息がつまるほど。

今夜は、その携帯は沈黙していた。あるべき姿。あるべき状態。過去の亡霊にぞろぞろ蘇えられてはたまらない。

鳴り出したのはEE社の携帯で、フィル専用の着信メロディ——ナザレスの〈人食い犬〉。プロフェットはすぐに出た。

『任務変更だ』

「どう?」

一瞬の間の後、フィルが言った。

『本当は会って話したいが、俺も今移動中だし、早い方がいいだろう。悪い知らせだ。クリストファー・モースのことだ』

「トラブルか」

『彼は死んだ、プロフェット』

まさに拳のような衝撃に、プロフェットは目をとじた。それが見えたかのように、フィルは一瞬置いて、また続けた。

『彼の死体は数日前にゴミ回収箱から発見されていたが、身元がわかるものを身に付けていなかった。歯科記録で警察が名前を割り出した。もう検死はすんでいる』

検死。犯罪の可能性があるのだ。

「死因は」

『検死報告書を見ろ。クリストファーだとわかった今、報告を急がせている』

畜生。プロフェットはレストランのテーブルの上の拳を、ギプスの許す限り、渾身の力で握りしめた。ギプスに隠された古傷が心によみがえる——腕、手、そして足を、巻き付けられた鉄条網が引き裂いた傷は、過去を、そしてそこに置き去りにしてきた者たちを目の前につきつけてくる。

お前のせいじゃない、と仲間たちは言った。だがそう思えるわけがない。

フィルが咳払いをした。

『クリスの件、お前が調べに行くか? それとも別の者を派遣するか』

「俺が行く」

答えながら、プロフェットの声は己の耳にも虚ろだった。

『トムをつれていけ』

「俺だけでいい」

『一緒に行け。クリストファーの両親に何らかの結果は示せるよう、解明にあらゆる手を使え。予定していた任務はミックに引き継ぐ。じきナターシャがファイルを届けに行く、どこにいるかは知らせておいた』

フィルの方針で、社員の持つ携帯や他の備品にはGPS発信器が仕込まれているのだ。こちらでオフにしても、フィルが遠隔操作でオンにできる。

「わかった」

『それとな、プロフェット』

「ああ?」

『そのギプス、外すなよ』

言うなりフィルは電話を切ったが、それでもプロフェットは口の中で罵り倒してやった。

五分後、ナターシャからファイルと、朝五時の飛行機のチケットが届く。

新しいパートナーには黙って一人で行ってやろうか、と真剣に考えたが、後からフィルの説教を聞きたくない。それに、もしあのトミーがヘマなんぞしてくれれば、あいつとさっさと手を切るいい口実になるというものだ。

電話とプロフェットが出てくる夢の最中、現実の電話が鳴った。トムは携帯をつかんで時間を見る。

午前三時。

『あの任務は忘れろ』

プロフェットの声。起き抜けのようにざらついているが、そのせいではない。どうしてトムに違いがわかるのか——今日、あの映像を三十回は再生したとは言え——しかもどうして気になるのかは、考えても仕方ない。

『新しい任務だ。二十分でそっちに行く』

電話は切れた。

プロフェットがどうやってトムの住所や私用携帯の番号を知ったのかと思ったが、トムはその疑問をあっさり流した。あの男とパートナーでいる限り、プライバシーなど遠い夢だろう。

それを踏まえて、パソコンにきっちりとロックをかけた。

荷造りは終わっていたので、貴重な待ち時間でコーヒーメーカーのスイッチを入れるとバスルームに飛びこみ、しっかり目を覚まそうとほぼ冷水のシャワーを浴びた。なにしろ、眠ろうとするたび、あの映像の中のプロフェットが脳裏に現われて邪魔をする。

FBI時代、トムも正体不明の、時に機密の情報によく接した。しかしそれも、何年も前のことだ。あの映像が送られてくるまで、最近のトムが受け取った一番重要なメールといえば消防士たち主催のガンボ料理コンテストへの招待くらいのものだった。

あのプロフェットの尋問映像はUSBメモリーにコピーし、オリジナルファイルとメールはパソコン内に隠しファイルとして保存してあった。彼には無理でも、EE社にたのめば差出元を特定できるだろうか。トムがFBIを辞めて五年、技術の進歩はめざましい。はじめはトムもついていこうとしたのだが、背を向けた世界に同時にしがみついて、うまくいくわけもなかった。結局、その世界に完全に背を向け、昔の——自己流の、時にルール無用の後ろ暗い流儀に舞い戻った。

FBIにトムの居場所はない。

故郷も、彼を保安官に選ばなかった。

だがフィル・バトラーが、そんなトムを訪れ、チャンスをくれた。あのイカレ野郎とパートナーを組むチャンスだろうとも。

プロフェットは衝動的な男だ。無謀。危険。たしかにあの映像内での彼は、捕虜という特殊な状況にあったが、安全な日常の中で顔を合わせても、トムのあの男への印象は何ひとつ変わらなかった。あの男はたやすくトラブルの元になる——少なくとも、トムの向こうみずな性格に油を注ぐだけで、歯止めになりはしない。

ここでいい働きを見せなければと、トムは腹をくくっていた。今回はテストだ。当然、フィルは彼が使えるかどうか試している。フィルがどう言おうと、言うまいと。

なによりトム自身にとっても、これは、己の傷と向き合って乗り越えられるかどうかのテストだった。この世界に戻りたいなら、身も心も磨いて、オフィスのデスクで爆弾を組み立てているようなあのパートナーにも動じないようにしなければ。

一体、フィルはどうしてあの男とトムを組ませた?

シャワーを終えると体を拭って、トムはキッチンへ入った。コーヒーを注ぐ。口へ持っていく途中のマグをぴたりと止め、言った。

「十二分早いぞ」

「サバを読んどいたのさ」

プロフェットが答えた。

暗いリビングルームへ向くと、トムの新しいパートナーは一人掛けのソファに座って、片足をだらりと肘掛けから垂らしていた。髪を緑色のバンダナで完全に覆い、ボロいジーンズを穿いている。

「どんな手でセキュリティを抜けた?」

「秘密のテクでさ。随分と殺風景に暮らしてやがるな、てめえは」

トムの部屋は、ヴィクトリア朝様式の古い家を半分に分けた賃貸物件だった。もう半分には大家の老婆が住む。彼女は身の回りの世話も人まかせ、貸部屋のことも不動産屋まかせだ。

この部屋を手配したのはフィルで、トムもありがたかった。古いが清潔、暖房も空調も完備、まともなキッチンにケーブルテレビ。ガレージに今はトムのバイクが入っているが、この任務から帰ったら冬にそなえて車を買うつもりだった。

スーツケース二つ。段ボール十箱。ガレージのハーレー。それが、今のトムのすべて。彼の人生のすべて。

「残りのガラクタはどこにしまいこんでる?」

「エコに暮らす主義でな」

プロフェットはうんざり顔になった。

「てめえ、ケイジャンの上にヒッピーかよ……」

「引っ越してきたばかりだ」

「もう二週間だろ」

どうして知っている。この男に、どこまで知られている?

だがトムの方も、プロフェットについて聞き出そうとした。向こうが同じことをしていても何の不思議もない。

弱さを見せるな。プロフェットのような男は弱さを敏感に嗅ぎとる。トムは高飛車に言い返した。

「何だって俺にそう偉そうな態度を取るんだ」

「こいつも仕事さ。お前の仕事は?」

「あんたのパートナーでいること」

「それだけか、ケイジャン? 言っとくが、俺に嘘をつくのはあんまり利口じゃねえぞ」

そうかもしれない。フィルのおかげで板挟みだ。畜生。

「あんたを守れって言われてるよ」

プロフェットが、暗がりの中でゆっくりとうなずいた。

「フィルならそんな下らんことを言いそうだがな。だが違うな——どうせ、俺がトラブルに足をつっこまないよう見張ってろと言われてんだろ? 守るのと見張るのじゃ随分と違うな?」

「あんたに限っちゃ、同じだろ」

どうしてそんなセリフが口をついたものか、まるでプロフェットをよく知っているかのように。プロフェットもそれを感じたか、ふっと全身が止まる。言葉に出してはただ言った。

「俺のことをわかっちゃいねえな。行くのか、行かないのか?」

わかっていることもある。ただこうして見ているだけでも。プロフェットなら腕利きの泥棒になれるだろうことも、わざと、巧みに人を煽って苛立たせているのだということも。

だがトムはただ肩をすくめ、コーヒーを飲みながら、服を着に寝室へ向かった。もう制服の必要もなく、どんな服でもいいというのが妙だ。潜入捜査である以上、むしろこれからは一般市民にまぎれる私服が制服のようなものか。

プロフェットをトラブルに近づけるな。フィルはトムにそう言った。プロフェットに対しては、トムのことを何と言った?

正直聞きたくなかった。トムは雑念を振り払ってバッグをつかんだが、その時プロフェットの唇から例の歌——ハミング——が流れ出して、凍りついた。あの映像の中と同じメロディ。聞き間違いようもない。少しの間、ただそのまま聞いていた。映像のことをこの男に言おうかどうか、迷いながら。

だが結局、トムはコーヒーの残りを捨て、コーヒーメーカーのスイッチを切って、プロフェットに続いた。部屋のセキュリティをセットしてやろうかとプロフェットが持ちかけてきたのも、好きにさせた。

プロフェットの車は古いモデルのシボレー・ブレイザーで、かなり改造されていそうだ。車内は徹底的に片付いている。唯一、プロフェットの足元に落ちている軍の認識票以外は。

カップホルダーにはコーヒーの紙コップが二つ。それと安いファストフードが入った袋。目覚ましにはぴったりだと、トムはその袋をつかむ。

「どこに行くんだ?」

「死体安置所」

「三時に叩き起こされて荷物かついで、死体安置所までか?」

ハイウェイを猛スピードでとばすプロフェットへ、トムは頬張った朝食ごしにたずねる。

「テキサスのな」

「車で行くにはちょいと遠くないか」

プロフェットが、はあっと息をついた。

「飛行機で向かう。機内でファイルを読め」

トムはサンドイッチを食べ終えると、袋をたたみながらスピードメーターへ視線をとばした。

「こういうの、よくあるのか——任務の変更って?」

プロフェットはトムに顔を向け、にこやかに言った。

「てっきり何事があろうが動じない男かと思ってたがなあ、ケイジャン」

逆だ。そう言い返してやりたかったが、トムはプロフェットの腕を覆うギプスを指した。

「それ、前のパートナーとの喧嘩で折られたのか?」

プロフェットが道に目を据える。

「笑えるね、ケイジャン」

「なあ、どうしてフィルはパートナーを組ませることにそんなにこだわる?」

トムはたずねた。なにしろパートナーと組みたくないという一点——そしてお互いへの反目は、二人に共通の話題だ。

プロフェットは、まるで、トムが世界で一番鬱陶しい存在であるような溜息をついた。

「そこに関しちゃ、あいつはよその組織の真似をしようとしてるのさ。パートナーがいりゃエージェントが一線を越えたり、やりすぎたり、イカれちまうのを防げると信じてる。そんなおとぎ話をな」

話しながら、プロフェットはギプスの右手を振り回し、左手の指先で一五〇キロ近くで疾走する車のハンドルを操った。

「このEE社はな、お前ももうわかっただろうが、CIAやらFBIやらとは違うルールで動いてる。軍ともな。だがことパートナーに関しちゃ、フィルは頑としてあいつらの真似をするつもりさ。例外も認めようとしねえ。まあ、長くはな」

パートナーの話題は、いい考えではなかったか。嫌な話題だ。特に昔のパートナーについては、絶対にふれられたくない。パートナーのことを思うといつも腹の底が重苦しくなる。結局トムはただうなずき、その言葉を流した。

EE社で働くことにした理由のひとつは、民間の傭兵会社なら、独立した工作員を必要としているだろうと思ったからだ。単独で働けると考えていた。それは間違っていたわけだが、わかった時にはフィル・バトラーという男に感銘を受けていたし、この世界に戻るためなら何でもする覚悟だった。

「それで、お前は何ができる?」とプロフェットがちらりとトムに向けた目は、嵐の予兆をはらんだ空の灰色だった。「ろくに知らん相手とパートナーは組めねえからな。効率が悪い」

「パートナーなんかほしくないんだろ、聞いてどうする」

「嫌だろうと、一緒に組むしかねえだろうが。お前に俺の運命がかかってるってわけさ。逆もしかり。仲良くやる頃合いだと思わねえか?」

運命がかかっているのは自分の方だけだとわかっていたが、それでいい。プロフェットの運命まで背負うのは重い。

「俺は、五年前にFBIを辞めた。デスク勤務じゃなく、まともな現場経験者だぞ」

だがプロフェットが引っかかったのは別の部分だった。

「辞めた?」

「休職するよう言われた。任務でやらかしてな。それで辞職した」

「当てようか——全部誤解だ、俺のせいじゃなかった、だろ?」

「全部俺のせいだよ」

プロフェットはトムを、感銘を受けたような目で見た。自分の非を認めることが何かの足しになるのなら、そう、トムにもきっとまだチャンスがある。

■4

セキュリティと揉めるのは、いつもプロフェットの方が原因と相場が決まっている。

なので、とんでもなくバカでかいソーダを片手に近づいたらすでに揉め事が始まっているのを見て、プロフェットは変な気分になった。とにかく、意地でもこのソーダは飲み干してやるつもりだ。

「何かあったのか?」

プロフェットは運輸保安局の係員にたずねたが、相手はただ肩をすくめ、彼のIDを確認し、ゲートを通した。夜明け前なのでさすがに空港ターミナルは静かだ。ひとり、トムだけが、派手な手ぶり身ぶりでセキュリティに何か訴えている。

聞こえてきたトムの悪態は、どうやらケイジャン訛りのフランス語だ。どうにかしてやるかと、プロフェットはパートナーの方へ歩みよる。

プロフェットがトラブルに足をつっこまないよう、こいつが見張る筈じゃなかったのか?

この光景を撮ってフィルに送り付けるか。いやYouTubeにアップだ、それがいい。

だが充分近づいた頃にはすでに出遅れていた。二人目の空港係員がソーダを取り上げようとしたものだから「ただの氷とソーダだ」「低血糖を防ぐのに必要だ」と彼女相手に強弁し、結局プロフェットが言い負けている間に、残念ながらトムの姿は消えていた。

こんな時のためにと持っている航空保安官のバッジを引っぱり出す。実際、飛行機のトラブルなら本職よりお手のものだ。プロフェットは女性職員に声をかけた。

「あの男は俺の連れなんだが。どうした?」

「ランダム・ボディチェックの対象者に選ばれたんです。ボディピアスを発見しまして、今、体ごとX線スキャンを通ってもらってます」

彼女はうんざりと、毎度のことのように答えた。プロフェットは同情がわりにただ肩をすくめ、二人して、トムがベルトコンベアに上って仰向けに寝るところを眺めた。

うながされ、プロフェットは彼女についていく。トムのX線画像がモニターに映った瞬間、あやうく舌を飲みこむところだった。画面には、トムの両乳首のピアスがくっきりと、そして少しぼやけてペニスのピアスまでが映し出されている。さすがに、不意打ちだった。

唾を呑む彼の横で、女性職員が「あら」と高い声を立てた。その前へ流れてきたトムが、職員たちとプロフェットへ口元を歪めた。

「だからついてるって言ったろ」言いながら、ジーンズのファスナーを下ろそうとする。「じかに見たいか?」

どちらに話しかけられているのか、プロフェットには定かでなかったが、多分セキュリティの方だろう。さすがなもので、女性職員は動じもせず応じた。

「実際、見せていただきます。私は栄誉には預かれませんが、あちらで詳細な身体検査を受けて下さい」

トムは天井を目で仰いで「ご勝手に」と口の中で呟いた。

「それ、女の子は喜ぶかい?」と男のセキュリティがたずねる。

「男の方が喜ぶよ」

トムが応じた。その答えで、プロフェットはこの男に感じてきた肉体的な誘惑が的外れではなかったと知る。クソいまいましい、このケイジャン訛り……。

「人の好みは色々だな」

職員の返事を聞きながら、プロフェットは噛んだ歯の間からうなった。

「そんな代物、最初から引っこ抜いて来やがれ」

「うるせえ、さっさと先行ってろ」

トムが吐き捨てた。お見事——実にいいコンビだ。まだ飛行機に乗りこみもしないうちから。

プロフェットが手荷物をセキュリティに渡して金属探知ゲートをくぐる間、トムは二人の係員に付き添われて奥の部屋へ入っていった。五分後に出てきたが、係員たちはあきれて首を振っており、トムはまだ怒り狂っていた。

「連れか?」男の片方に聞かれて、プロフェットはうなずく。「同情するよ」

女性職員の一人が、トムの先刻の発言にもかまわず、彼のジーンズの尻ポケットにメモらしきものをさしこむ。ニッコリと、トムに微笑みかけた。

トムも、その悪態も無視して、プロフェットはさっさとターミナルを歩いていくと、ほとんど搭乗の済んだ飛行機へ乗りこんだ。相変わらずのエコノミークラス。うんざりだ。だがアフリカ行きのエコノミークラスに比べればテキサス行きのエコノミークラスの方がずっとマシだ。

「たのむよ、何かカフェイン入りのものを」

飲み物のカートを押して通るキャビンアテンダントとすれ違いざま、プロフェットは声をかける。

「コーラでいい。何本かくれ。缶のままだ、小さいグラスとかセコいことはなしで」

座席に着くなり、二本のコーラの缶を手渡された。たちどころに一本飲み干し、プロフェットは二本目も開ける。凝視しているトムへ声をかけた。

「朝は苦手か?」

「午前四時は朝じゃない」

刺々しく答えて、トムは長い体をどうにか座席でくつろげようとしたものだから、シャツの裾が少しずり上がった。身体検査で脱いだ服をろくに整えてないせいで、あちこち乱れてはだけ、昨日オフィスで会った隙のない男とは別人に見えた。狭い座席に長身をやっとねじこんでいる。

「俺は、寝る」

その宣言は本気かもしれないが、眠るにはトムはあまりにも神経を尖らせていた。怒りはもう引いている。どちらかと言うと、何かに気を取られているようだ。

プロフェットはたずねた。

「飛行機が怖いのか?」

「ん? そうだな」

トムはろくに聞きもせず適当に返し、ヘッドホンを付ける。プロフェットは肩をすくめ、放っておくことにした。

機内はかなり混んでいたが、二人の隣は空席だった。扉が閉じて飛行機が離陸滑走路へ向かうと、プロフェットはありがたく空いているスペースに足をのばす。トムは、もぞもぞ、落ちつきなく身じろぎしている。目をとじ、ボーズのノイズキャンセリングヘッドホンをオンにしていた。何よりもキャンセルしたいのはパートナーに違いない。キャンセルできるなら。

せいぜい頑張るがいい。フィルの口癖によればプロフェットは「マザー・テレサすらキレさせられる」らしい。「ためして来いってことか?」とプロフェットがたずねると、フィルはぼやきながら例のごとく鼻の付け根をつまんでいた。

機長からのアナウンスに、プロフェットの注意が引き戻される。少し離陸時間が遅れると——順番待ちだの先行機がまだ二機いるの、そんなことを抜かしている。客席から不満のざわめきが立ち、機長が「すぐだ」と保証する一方で、飛行機は移動速度を落としていた。

コックピットに乗りこんで状況をチェックしようかとも考えたが——二回に一度は機長と知り合いになったり、共通の知り合いの話で盛り上がれる——やめておいた。主には、まだ航空保安官の芝居を続けていたせいだが、横で相変わらずピリピリしているトムのことも気になる。

リラックスして少し眠るか、と思った時、プロフェットの体内で警報が発動した。元から人より勘はいいが、訓練を積んだ今では、その感覚が邪魔なほど研ぎ澄まされている。

プロフェットが座席でさりげなく体をひねり、元凶を探しにかかった時、トムがぱちっと目を開き、ヘッドホンを外して言った。

「ヤバいことが起きてる」

『乗客の皆さん、この機は次の離陸になります。搭乗員、離陸準備を』

プロフェットから、せいぜい小馬鹿にした返事が戻ってくるかと、トムは身構えた。

だがこの男はじっとトムを見つめ、問い返した。

「危険か、それともそれ以外か?」

パートナーからそんなことを聞かれたのは多分これが初めてのことで、真剣に受けとめられた経験のないトムは、凍りついた。

やっと「それ以外だ」と答えると、プロフェットはさっと立ち上がり、トイレからぞろぞろ戻って席に座らされている従順な乗客たちを見回した。

「その勘の有効範囲は、普段どれくらいだ?」

プロフェットは半腰で、半ばシートに膝をついた体勢でヘッドレストをつかみ、周囲に集中しながらさらにトムを問いただした。

「何だろうと、飛び立ってから空中で対処したくはないもんだろうな」

「ああ……」

トムは何とか、そう返事をした。まだプロフェットの対応に茫然としていた。

乗務員がやってきたが、プロフェットが彼らにあれこれと話しかけ、トムのために時間を稼いでいる。時間が限られているのはわかっていたので、トムは動き出した。自分をアンテナのようにして、何かを感じとろうとする——時にはこの手が効く。

トムの足は、非常用脱出扉脇の三列シートでぴたりと止まった。通路に一番近い席には大柄な、でっぷりとした腹の男が座っていた。

(心臓発作。だが、この男じゃない——)

トムの視線はさらに右、窓側の席で眠る女に移った。その手から今にも携帯電話が滑り落ちそうだ。まだ若い女だが、しかし……。

「彼女か?」

プロフェットが背後から大声でたずねた瞬間、飛行機のどこかで警報が鳴り出し、乗務員たちがバタバタとそちらへ向かった。座席の女の手から、携帯が落ちた。

「彼女だ」

トムが答える間にも、女の顔から血の気が失せていく。プロフェットが乗務員と医者を求めて怒鳴る中、トムは彼女の前へ移動しようとした。

「その人は寝てるよ」

太鼓腹の男が言った。

「いつから?」

トムは鋭く聞きながら、女の首筋に指を当てて脈を探す。太鼓腹は肩をすくめた。

「しゃべってた途中でうとうとし出してさ。てっきり遠回しに、邪魔だと言われてるんだと思ってな。……あんまりうまいやり方じゃないが」

そうつけ加える。

「世界中がてめえ中心に回ってるとでも思ってんのか?」

プロフェットが男に言い返している間、トムはなるべくそっと女を起こそうとした。

二十八歳くらいか、顔色も悪いが、唇の周囲の血の気がみるみる引いていく様子が、いかにも危険だ。

「酸素マスクが要る」トムはプロフェットに低く伝える。「あと、彼女のバッグを調べてくれ——名前が知りたい」

「ケリーだよ」太った男が教えてくれた。「死んじまったのか?」

「あんたがモテねえのも無理ねえな」

プロフェットが応じる。その間、トムがもう少し強引に起こそうと名前を呼んだり揺すったりしていると、女の目が開いた。

プロフェットが、たのまれた酸素マスクをトムに手渡し、乗務員がポータブル酸素タンクをオンにする。そのマスクを女の顔に当てる前に、トムはたずねた。

「心臓に持病が?」

「ええ」かぼそい答え。「バッグに、薬が……」

勿論、プロフェットはとっくにバッグの中身を床にぶちまけており、その山を引っかき回してニトログリセリンのタブレットをつかみ出した。トムは酸素マスクを女の口元に当て、深呼吸をさせた。

「大丈夫だ。救命士がすぐに来る」彼女を励ます。「こういうことは、よく?」

「ええ、最近……」

「ほらよ」

プロフェットが薬のボトルを手渡してくる。トムは注意書きを読み、一錠取り出すと、ケリーの舌下にそれを差しこんだ。

「どのくらいで効く?」とプロフェットが聞く。

「すぐだ」

トムはケリーから目を離さずに答えた。いつのまにかケリーはトムの手を握っていて、彼女の顔色が戻ってくるのを見守りながら、トムはその手を握り返して力づけた。

二人の間にプロフェットの手がぬっとのび、床に落ちていた携帯を彼女へ手渡す。

「ありがとう」ケリーがマスクの下で礼を言った。「パパに電話しなきゃ……」

トムの手を離すと、彼女は電話をかけた。すぐに、電話の向こうに出た相手と言葉を交わし、続けた。

「ええ、飛行機を降りないといけないと思うの。誰か迎えによこしてくれる?」

「救命士が到着しました」

女の客室乗務員にそう声をかけられ、トムは立ち上がると、すでに下がっていたプロフェットの方へ通路を移動した。

「あなたがたが乗り合わせて下さって、本当に助かりました。お医者さんですか?」

「軍医だ」

トムに否定の隙を与えず、プロフェットが乗務員へ即答した。二人の背後でガタガタと大きな音がして、救急救命士と装備が入ってくる。飛行機の狭い通路を通れるよう作られたバッグやストレッチャーを携えていた。トムとプロフェットは下がって、救急チームを患者の前へ通した。

いかにも医者が何か言うようなふりで、プロフェットがトムに耳打ちする。

「これ以上グズグズしてたらマスコミと警察の相手をする羽目になるぞ」

「どうしてだ?」

「薬のボトルにあった名前だよ。あの女、グリーンレイ上院議員の娘だ」

プロフェットの言葉に、トムは呻きを呑みこんだ。その間にも当の娘が電話を終えて、トムを手で招く。

「気分は?」とトムは娘にたずねた。

「もう大丈夫。でも本当に、どうやって気がついたんです?」

彼女がそう問い返す横で、樽腹の男が声を上げた。

「君らはヒーローだな!」

プロフェットが口の動きだけで「行くぞ」と伝えた。携帯を耳に当てて誰かと話しながら、二人の荷物を持ってこいとトムに合図する。乗客の賞賛の声に笑顔や首振りで応じながら、トムは女と救命士たちからじりじり離れた。即席のヒーローに話しかけようとする乗客たちを無視して、自分とプロフェットのバッグを取りに向かう。患者が運び出されてまた扉が閉ざされる前に、飛行機から降りないと。

二人分のバッグを持ってどうにかファーストクラスまで来たところで、女性乗務員に止められた。

「申し訳ありませんが、当機から降りていただくわけには参りません」

「あの娘は降りられるのにか?」

遅れて通路をやってきたプロフェットが言い返した。

乗務員は、まるでプロフェットが頭を二つ生やした三歳児であるかのような目を——実際似たようなものか——向けて、答えた。

「あの方は心臓発作を起こされてますから」

「俺も発作を起こした気がする。いててててて」

プロフェットが大真面目に、心臓の上に手を当てた。

「申し訳ありませんが、お客様、それを信じるわけには……」

「様付けで呼ばれるほど偉かねえし、それはあいつに言ってやれ。俺よりずっと年寄りだ」

プロフェットはトムを指さしてから、さらに数度「いたたたたた」とやった。

「俺の薬はどこだ?」

「家に忘れてきたんじゃないか」トムが調子を合わせる。「すぐ降りないと」

また別の火災警報器が鳴り出した。さらに別の場所からも。乗客がざわざわと立ち上がりはじめ、二人と議論していた乗務員も、やむなく乗客をなだめに向かった。

飛行機の扉は救命チーム向けに開放されたままで、プロフェットがそこからトムを押し出してステップを下りはじめた時、機内に機長の声が流れ出して乗客に着席を指示した。

「お前の仕掛けか?」

機体の逆サイドへ回りこみながら、トムはたずねた。耳にまだ火災警報器のアラームがこびりついている。

「礼なら後でな」

プロフェットは滑走路をずんずん歩き、トムを先導して救急車や荷物運搬車の陰に身を隠しながら、個人所有の飛行機が駐機されたプライベートエリアへと近づいていった。確実に法律違反だろうと思いつつ、トムはついていく。

ぐいとプロフェットにつかまれたかと思うと、滑走路脇の待機スペースに積み上がった荷物の間へ引きずりこまれていた。二人の体がぴったり重なり合う。プロフェットがトムの背を抱くように、強靭な片手だけで彼の動きを抑え、「静かに」と命じた。

顔を上げると、プロフェットの顔がすぐそばだった。鼓動が、今しがたの脱出劇とは無関係にはね上がる。あまりに近いプロフェットの存在に、トムの肉体が反応しそうになる——この男がトムにとって危険の火種になりそうな理由が、またひとつ。

ありがたいことにプロフェットは横をすぎるサイレンに気を取られているようで、トムを離そうとはしなかった。

「押さえてなくても、滑走路を駆け出してったりしないぞ」

「空港でひと騒動やらかしてくれたお前を信じろってか?」

「うるせえ」

顔をうつむけ、トムはプロフェットの顔のかわりに、首筋を見つめた。

「この手のこと、てめえにはよく起きんのか?」

「たまにな」

トムがそう答えると、プロフェットは低く「ケイジャンのブードゥーかよ」と聞こえる悪態を洩らした。その嫌味はまさに核心を突いていたのだが、トムは認める気にもなれずに黙っていた。

「あの手の予知をよくやらかすってわけか?」

「別に——あれは予知なんてもんじゃ」

「そいつは残念。お前を貸し出して小遣い稼げるかと思ったのにな」

トムは唇を結んで何も言わずにいたが、さっき芽生えた、古なじみの恐怖が腹の底に粘っこく広がっていく。今回もまた駄目になってしまうというのか——それも始まったばかりで。

「ふうむ、つまり、アレは予知じゃねえと。じゃあ何なんだ?」

「何なのかは知らん」

「しょっちゅうあるのか?」

「そうだと言ったらどうする」

二人の間に隙間などなかった筈なのに、どうやってか、プロフェットの体がさらにトムに近づいた。

「どうするも何も、次にお前の腹ん中がモゾモゾしたらさっさと吐きやがれって言うだけさ。なんせ、お前はさっき口を開くまで十分も黙ってたんだからな」

トムの頭がさっと上がり、あやうくプロフェットの顎をかち上げるところだった。灰色の目を見つめて、トムはプロフェットの言葉が本気だとたしかめる。

「おい、ちゃんと伝わってんのか、パートナー?」

ああ、言葉も、体温も——だがそうは言わずにトムはただうなずき、たずねた。

「ここからどうやって脱出する?」

プロフェットがゴソゴソと動いて電話をかける。電話口に出たナターシャが言い放った。

『それで今度は何をしでかしたの』

「ああ、そんな言い方やめてくれ、ナターシャ。女の乗客が心臓発作を起こしかかったのは俺のせいじゃねえよ」

『ええ、そうでしょうとも』

トムは、二人をトラブルに巻きこんだ責任が自分にかぶせられるのを待ったが、プロフェットはトムのことは一言も言わなかった。暗闇の中、新しいパートナーと身をよせ合って警備の目を逃れながら、もしかしたら、この男とならうまくいくだろうかとトムは思う。

もしかしたら……。

「また空港でひと騒動やるか?」

トムをそう挑発しながら、プロフェットはナターシャとの電話を終えた携帯をポケットにつっこんだ。荷物の隙間は狭く、どう動いてもトムにぶつかる。

「お前もしつこいな。また俺のアレが見たいだけじゃないのか?」

「好きにほざけ、ケイジャン」とプロフェットは笑いの息をこぼした。

「ところでお前が手をつっこんでるのは俺のポケットなんだが、わかってるか?」

いや、知らなかった。クソいまいましいギプスめ。だがプロフェットは、トムのポケットから手を抜かなかった。トムが嫌がるかどうか見るためだけに——そして多分、プロフェット自身の反応を見るために。

押し当てられたトムの体はどこも固く、ゴツゴツしている。狭苦しい隙間で、答えはすぐに出た。トムは男とこんな風に肉体を押しつけ合うことに何の抵抗もない。だがかすかな体のこわばりから、プロフェットがこの男に覚える肉体的な誘惑が一方通行ではないと悟る。トムの甘い南部訛りを聞いた瞬間、プロフェットは引きこまれかかり、つき放そうとしてきた。この男には我慢ならないと頭で思いこめば、いずれ肉体も納得するかと考えて。

そして相も変わらず、股間は理性に従いやしない。

(パートナーとヤるのはやめとけ。いい考えじゃない)

そもそもパートナーと組むこと自体、ろくな考えじゃ……。

プロフェットはトムのポケットからぐいと手を引き抜くと、願わくば今度は自分のポケットに、携帯電話を戻した。

お互いの肉欲と、この男の超常能力はともかく、トムについて興味深いのは、プロフェットの第一印象は正しかった、ということだ。トムは犬——生まれついての追跡者だ。今も身じろぎもせず立ちながら、周囲の状況をつぶさに観察して記憶に刻みこんでいた。プロフェットも同じことはしているが、トムほど静かにではない。気付けば足先を小刻みに揺すったり、背後の壁を指先で叩いていたりする。誰かの注意を引くほどじゃないが、とにかく、じっとしているのは彼の得意技ではない。トムは違う。トムの静けさは、生まれついての資質だ。プロフェットのそれが軍人時代にやむなく身に付けたスキルであるのに対して。

無論、トムは気付いて指摘してきやがるに違いない。3、2、1——。

「じっとしてられないのか」

問いかけたトムの、ぐっとくいしばった顎は、プロフェットには見慣れたものだった。プロフェットと関わる相手は、一度か二度はそんな表情になる。次には鼻の付け根をつまむだろう。予知能力なしでもわかる。

プロフェットは口笛で〈アイ・ショット・ザ・シェリフ〉を吹きはじめ、トムからぎろりとにらまれた。

「もうここから出てもよさそうだぜ、ケイジャン」

「ずっと俺をそう呼ぶ気か?」トムが問いただす。「まあ、ブードゥーよりはマシか」

「二つ合わせた呼び名を考えてやるから楽しみにしてろ」

プロフェットが約束すると、トムは一声うなって、彼をつき放し、幽霊のように闇の中へ溶けていった。

お見事、パートナー。

--続きは本編で--